Man hat ja schon Vieles gesehen, auch auf YouTube. Da überlebt z.B. ein 500-Watt-Netzteil auf wundersame Weise schon einmal eine GeForce RTX 3080, während genau diese Karte hier im Labor vor dem Launch sogar einen 1300-Watt-Platinum-Boliden zur Aufgabe zwang. Gut, NVIDIA hat den Boost und damit auch die Lastwechsel mittlerweile ordentlich entschärft, aber das soll trotzdem kein Gegenstand des heutigen Tests sein. Erstens weiß ich ja eh, wie das ausgehen würde und Zweitens hat das zwar noch einen gewissen Unterhaltungs- aber leider keinen großen Informationswert.

Ich nehme aber das Feedback der Leser gern auf, die mich nach Setups und Messungen deutlich unterhalb einer GeForce RTX 3080 bzw. Radeon 6800XT gefragt haben. Da kommt man, das kann ich schon einmal spoilern, sogar mit einem guten 500-Watt-Netzteil hin, wenn man es vor allem bei der AMD-Karte mit dem OC nicht gar so elend übertreibt. Eigentlich wollte ich erst die RTX 3060 Ti nehmen und auf die RX 6700XT warten, aber die Neugier hat dann doch gesiegt. Genau deshalb habe ich mir noch einmal das be quiet! Pure Power 11 mit den 500 Watt geschnappt, das die RTX 3080 nicht schaffen konnte, ja wie auch? Jetzt aber schaut die Welt schon wieder besser aus!

Multi-Rail und Lastenaufteilung

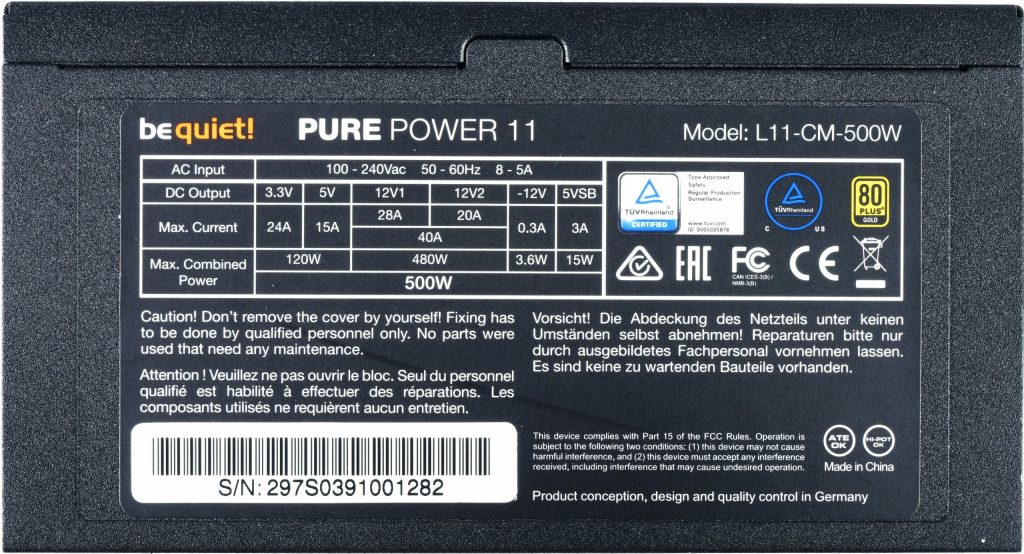

Das Pure Power 11 500 Watt besitzt zwei Schienen (Rails), die separat abgesichert sind. Motherboard und PCIe 1 hängen auf der einen, etwas schwächeren, die GPU mit den beiden 8-Pin-Anschlüssen, Motherboard und Gedöns auf der anderen. Immerhin 480 Watt schaffen beide 12-Volt-Rails zusammen und nimmt man noch die beiden kleineren Spannungen dazu, wird es in der Summe genau die Grenze von 500 Watt, die man anbietet. Knapp 230 Watt Dauerlast verursacht die Radeon RX 6800 im Durchschnitt an den beiden PCIe-Anschlüssen, was nominell locker reichen sollte. Bis zu 30 Watt sind es am Motherboard-Slot der Grafikkarte, dazu kommen noch einmal ca. 15 Watt für die 12-Volt-Schiene des Motherboards und bis zu 140 Watt für die CPU. Das sind immer noch deutlich unter 200 Watt und sollte damit eigentlich auch reichen. Nominell.

Die angeschlossenen Festplatten und SSDs knabbern natürlich neben dem Motherboard auch noch ein wenig an den kleineren Spannungen, so dass am Ende sekundärseitig auf allen Rails etwas weniger als 450 Watt erreicht werden sollte. Bei der GeForce-Karte ist es sogar noch ein etwas weniger Durchschnittslast, aber der Teufel steckt in den fiesen Lastspitzen, denn genau die zeigt kein Steckdosenmessgerät und keine normale Shunt- oder Sensormessung an, weil es dann schon in den Millisekunden-Bereich geht. Und genau das werde ich heute einmal für Euch testen, denn es lohnt sich wirklich!

Testaufbau, CPU und Peripherie

Ich gebe es zu, besonders mutig war ich anfangs ja nicht. Ich hatte mir zwei Szenarien rausgesucht, die wirklich exemplarisch sind und sich von daher perfekt zum Messen eignen. Beginnen wir einmal mit dem ersten Teil. Die maximale Dauerlast der CPU erreicht man mit Prime95 samt Small FFTs, jedoch muss man 3-4 Threads weniger wählen als angeboten und verfügbar. Danach starte ich Furmark im FHD-Fenster, allerdings den Burn-In-Test samt Postprocessing. Damit erreiche ich sowohl auf der CPU als auch auf der GPU die maximal mögliche Last.

Diese fällt allerdings recht konstant aus und es hibbelt erst einmal auch nichts. Aber dieses Setting ist wirklich perfekt, um die Combined Power erst einmal auszutesten. Und da habe ich mich vom Ryzen 5 5600X über den Ryzen 7 5800X bis hin zum Ryzen 9 5900X hochgehangelt. Am Ende habe ich mich für den Ryzen 9 5900X und PBO entschieden, was dann auch die 130 bis 140 Watt erklärt. Die schafft man mit dem Ryzen 7 5800X und sehr viel OC auch, so dass man das so stehen lassen kann. Mehr kann man beim Ryzen 7 eh kaum noch normal wegkühlen. Da mich Intel leider nicht sampelt und das Geld für einen extra anzuschaffenden Core i9 nicht so locker sitzt, bleibt es eben beim Ryzen. Das mit dem mehrsekündigen Durstanfall der aktuellen i9 wäre zwar noch interessant gewesen, aber wer sich so etwas kauft, hat eh meist ein größeres Netzteil. Und etwas Luft ist auf der CPU-Schiene ja auch noch.

Kommen wir nun zum Testablauf mit den Lastspitzen. Ihr werdet es noch sehen, aber das ausgewählte Spiel in Form von Control in QHD mit DXR und ohne DLSS ist für beide Grafikkarten ein Mörder-Hammer und erzeugt Lastspitzen in einer sehr penetranten Häufigkeit, so dass sich dieses Spiel für einen solchen Test geradezu aufdrängt! Ich laufe hier die letzte Treppe zur Hedron-Kammer hoch, nachdem ich den langen Flur einmal durch die Schleuse hin- und hergelaufen bin. Mehr Last geht fast nicht. Aber lasst Euch mal auf den nächsten beiden Seiten überraschen.

Benchmarks, Testsystem und Auswertungssoftware

Die Messung der detaillierten Leistungsaufnahme und anderer, tiefergehender Dinge erfolgt hier im Labor mittels hochauflösender Oszillographen-Technik. Auch wenn ich sonst gern Witcher 3 bei den GPU-Lasttests nutze, ist es heute (und wohl auch in Zukunft) Control (siehe oben), weil es extrem häufige und sehr schnelle Lastwechsel erzeugt. Das macht diesen Run zum idealen Testobjekt für unsere heutige Untersuchung. Den Stresstest erledigt wie immer die Kombination aus Furmark und Prime95 (mit AVX).

Die Übertaktung der CPU erfolgt über PBO (130 Watt TDP Limit, + 500 MHz Boost), die der beiden Referenz-Grafikkarten mit MorePowerTool und Wattman (Radeon) bzw. MSI Afterburner (GeForce). Damit relevante Spike-Kombinationen auch wiederholt reproduziert werden konnten, dauerte es manchmal viele Durchläufe. Die hochauflösenden Messungen erfolgen wie auch sonst üblich mittels zweier schneller Speicheroszillographen und der geeigneten Software aus meinem eigenen Labor.

Die einzelnen Komponenten des Testsystems habe ich auch noch einmal tabellarisch zusammengefasst:

| Test System and Equipment |

|

|---|---|

| Hardware: |

AMD Ryzen 9 5900X Stock/OC MSI MEG X570 Godlike 2x 16 GB Corsair DDR4 4000 Vengeance RGB Pro / Patriot Viper 1x 2 TByte Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4) 1x 2 TB Corsair MP400 (Data) 1x Seagate FastSSD Portable USB-C be quiet! Pure Power 500 Watt |

| Cooling: |

Alphacool Eisblock XPX Pro Alphacool Eiswolf (modified) Alphacool Subzero |

| Case: |

Microcool Banchetto 101 |

| Monitor: | BenQ PD3220U |

| Power Consumption: |

Oscilloscope-based system: Non-contact direct current measurement on PCIe slot (riser card) Non-contact direct current measurement at the external PCIe power supply Direct voltage measurement at the respective connectors and at the power supply unit 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz multichannel oscilloscope with memory function 4x Rohde & Schwarz HZO50, current clamp adapter (1 mA to 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, probe (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, HiRes digital multimeter with memory function |

| Thermal Imager: |

1x Optris PI640 + 2x Xi400 Thermal Imagers Pix Connect Software Type K Class 1 thermal sensors (up to 4 channels) |

| OS: | Windows 10 Pro (all updates, current certified or press drivers) |

be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)

| Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 27.07.24 03:04 | 66,15 €*Stand: 27.07.24 03:05 |

| Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage | 66,16 €*Stand: 27.07.24 01:53 |

| Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 68,24 €*Stand: 26.07.24 23:49 |

165 Antworten

Kommentar

Lade neue Kommentare

Urgestein

1

Urgestein

Mitglied

Urgestein

Urgestein

Mitglied

1

Urgestein

Neuling

Neuling

Mitglied

Urgestein

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Veteran

Urgestein

Mitglied

Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →