Messaufbau und Grundlagen

Nun schlägt die Stunde der Wahrheit, mal wieder. Der Testaufbau ist ja endlich final und die Basis bleibt das bekannte Messmikrofon, dass sich ja bereits für die In-Ears bewährt hat. Die Anregungen für die Realisierung hatte Igor bei Oratory gefunden und es ist schade, das die Seite mittlerweile down ist. Aber ich finde, man sollte die Kopfhörer wirklich richtig messen und die übliche Hi-Fi-Textwall auch mit Fakten unterlegen und nicht nur stupide irgendwelche Musikstücke aufzählen. Subjektives Empfinden und objektive Messung im Zweiklang sollten schon Standard für Reviews sein. Der komplette Messaufbau und die Methodik ist im unten verlinkten Artikel genau beschrieben. Diese redundanten Details können wir uns als sparen. Trotzdem empfiehlt es sich, diesen Artikel mindestens einmal gelesen zu haben.

Wichtiger Anhaltspunkt: Die Harman Kurve

Die sogenannte Harman-Kurve ist eine (optimale) Klangsignatur, die die meisten Menschen bei ihren Kopfhörern bevorzugen. Sie ist somit eine genaue Darstellung dessen, wie z.B. hochwertige Lautsprecher in einem idealen Raum klingen und sie zeigt den Zielfrequenzgang eines perfekt klingenden Kopfhörers. Damit erklärt sie auch, welche Pegel angehoben und welche gedämpft werden sollten, wenn man diese Kurve zugrunde legt. Damit erklären wir auch in einem Aufwasch noch den Begriff der oft zitierten “Badewannen-Abstimmung”, bei dem die Harman-Kurve jedoch völlig überzogen missbraucht und überhöht wird.

Aus diesem Grund ist die Harman-Kurve (auch “Harman-Ziel” genannt) einer der besten Frequenzgangstandards für den Musikgenuss mit Kopfhörern, denn im Vergleich zum flachen Frequenzgang (neutrale Kurve) sind bei der Harman-Kurve die Bässe und Höhen leicht angehoben. Diese “Kurve” wurde 2012 von einem Team von Wissenschaftlern unter der Leitung des Toningenieurs Sean Olive erstellt und veröffentlicht. Die Forschung umfasste seinerzeit auch umfangreiche Blindtests mit verschiedenen Personen, die unterschiedliche Kopfhörer testen mussten. Auf der Grundlage dessen, was sie dann mochten (oder auch nicht), fanden und definierten die Forscher die allgemein beliebteste Klangsignatur.

Die Abstimmung von Kopfhörern kann aufgrund der menschlichen Anatomie wirklich problematisch sein. Jeder Mensch hat eine etwas andere Ohrmuschel und einen etwas anderen Gehörgang, was sich darauf auswirkt, wie die einzelnen Personen bestimmte Frequenzen wahrnehmen. Im Extremfall gibt es von Person zu Person ein paar dB Unterschied, was dann auch die kleinen Unterschiede in manchen Messungen mit künstlichen Ohren erklärt. Außerdem wird der Schall, wenn er nicht absorbiert wird, von anderen Oberflächen zusätzlich reflektiert. Theoretisch wäre also auch ein Torso im Testaufbau mit einzubeziehen, aber das wäre viel zu aufwändig.

Messung des Frequenzverlaufes

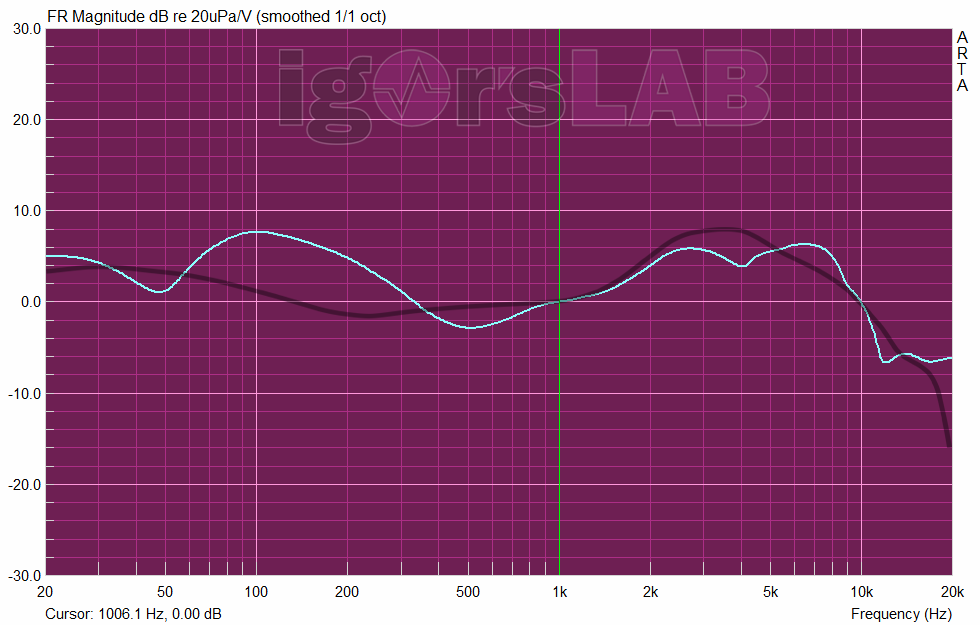

Kommen wir nun zur Messung, bei der das Headset direkt an der Creative Sound Blaster AE-9 als Referenz betrieben wurde (helltürkise Kurve). Die Ausgangsimpedanz der Endstufe der AE-9 liegt deutlich unter einem Ohm, so dass vor allem im Bassbereich keine Impedanzverschiebungen und damit zusätzliche Messfehler entstehen. Man sieht sehr schön den Einfluss des Ohrpolsters im Tieftonbereich, der sich auch nicht durch mehr Anpressdruck ändern lässt. Insgesamt ist der Verlauf ab 70 Hz bis ca. 3 KHz aber extrem ausgeglichen und lediglich der obligatorischen akustischen Badewanne angedient. Die Spitzen in den Präsenzbereichen bei bei 3 KHz und später auch 7 KHz sind in Ordnung, da nicht zu extrem ausgeprägt, während dem Superhochton bei rund 10 KHz mal ganz kurz etwas die Puste ausgeht, er dann aber befriedigend durchgezogen wird.

Glättet man das Ganze jetzt einmal bis zum Anschlag, dann ergibt sich eine etwas rundere Kurve, die allerdings vor allem den kleinen Kritikpunkt im Superhochton galant wegbügelt. Der Bereich der unteren Mitten ist nicht überpräsent, sondern einfach nur anwesend und fast genau dort, wo er wirklich zu sein hat, während der Bass deutlich angefettet wurde. Bei 3 KHz sehen wir erneut den gehörbedingten Pegelanstieg, der etwas schwächer hinter die Ideallinie der Harman-Kurve zurückfällt, was einen etwas zurückhaltenden Eindruck hinterlässt. Außerdem überbetonen die Treiber im Superhochton bei ca. 7 KHz etwas, was die Sibilanten und Ausblasgeräusche von Instrumenten eher betont. Es klingt so Einiges schon ziemlich crisp (spitz), aber manche mögen das durchaus.

Kumulative Spektren (CSD, SFT, Burst)

Das kumulative Spektrum bezeichnet verschiedene Arten von Diagrammen, die Zeit-Frequenz-Eigenschaften des Signals zeigen. Sie werden durch die aufeinanderfolgende Anwendung der Fourier-Transformation und geeigneter Fenster auf überlappende Signalblöcke erzeugt. Diese Analysen basieren auf dem bereits oben dargestellten Frequenzgangdiagramm, enthalten aber zusätzlich noch das Element Zeit und zeigen nun als 3D-Grafik („Wasserfall“) sehr anschaulich, wie sich der Frequenzgang über die Zeit hin entwickelt, nachdem das Eingangssignal gestoppt wurde. Umgangssprachlich wird so etwas auch „ausklingen“ oder „ausschwingen“ genannt. Normalerweise sollte der Treiber nach dem Wegfall des Eingangssignals ebenfalls möglichst schnell anhalten. Einige Frequenzen (oder sogar ganze Frequenzbereiche) werden jedoch immer langsam(er) abklingen und dann in diesem Diagramm als länger anhaltende Frequenzen auf der Zeitachse auch weiterhin erscheinen. Daran kann man gut erkennen, wo der Treiber eklatante Schwächen aufweist, vielleicht sogar besonders „scheppert“ oder wo im ungünstigsten Fall Resonanzen auftreten und das Gesamtbild stören könnten.

Cumulative Spectral Decay (CSD)

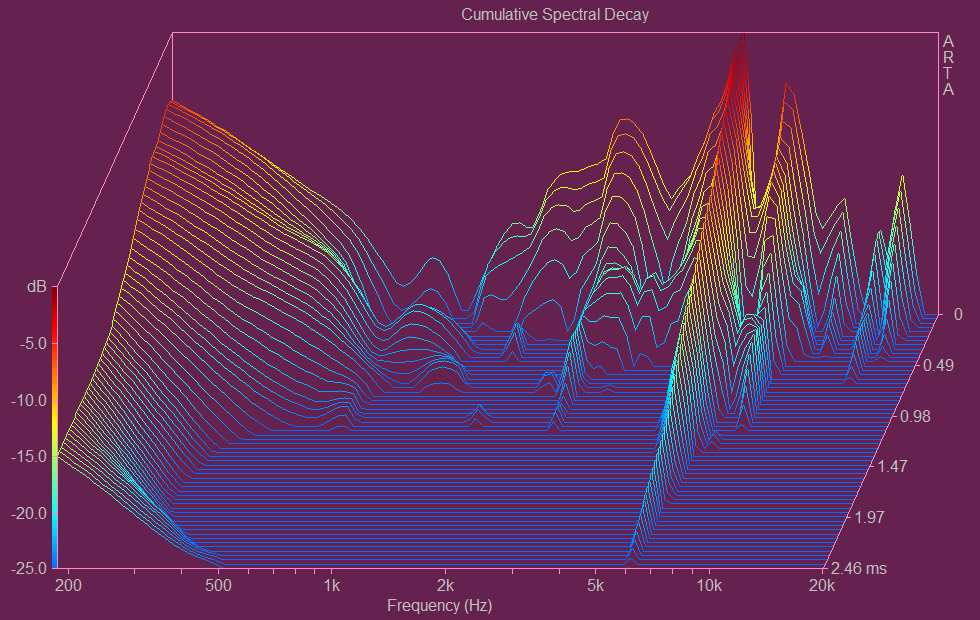

Der kumulative spektrale Zerfall (CSD) verwendet die FFT und ein modifiziertes Rechteckfenster, um den spektralen Abfall der Impulsantwort zu analysieren. Es wird hauptsächlich zur Analyse der Treiber-Antwort verwendet. Der CSD verwendet normalerweise nur eine kleine FFT-Blockverschiebung (2-10 Samples), um Resonanzen im gesamten Frequenzbereich besser sichtbar zu machen und ist somit ein nützliches Werkzeug zur Erkennung von Resonanzen des Wandlers.

Das Bild zeigt sehr schön das Einschwingverhalten und den nicht ganz resonanzfreien Verlauf bis reichlich 1 KHz. Man kann die einzelnen Klangschichten nämlich sehr schön analysieren und zerlegen und dass bei 3 KHz das Peak ganz gut dominiert, ist auch ok. Pappsound in den unteren Mitten vermisst man zwar, aber der Oberbass ist zu viel. Die Überbetonung der Zischlaute oberhalb von 6 bis 7 KHz ist dann wieder leicht auffällig. Wir messen hier ein Headset, das etwa mehr “nachklingt”. Das kann man mögen, oder eben auch nicht. Nur verweise ich hier schon einmal auch auf das noch folgende Burst-Diagramm.

Short-time Fourier Transform (STF)

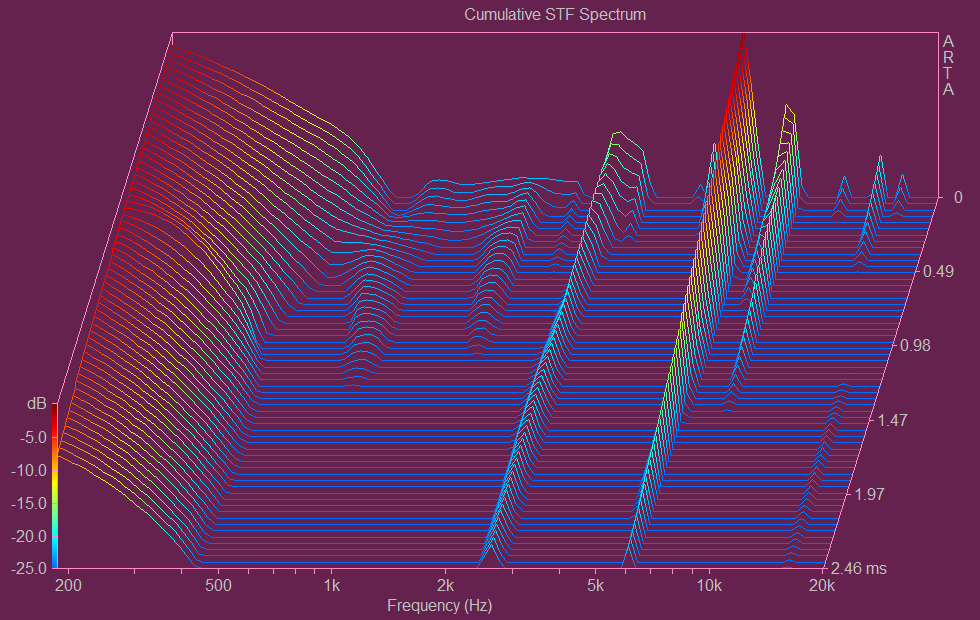

Die Kurzzeit-Fourier-Transformation (STF) verwendet das FFT- und Hanning-Fenster, um das zeitlich variierende Spektrum der aufgezeichneten Signale zu analysieren. Hier nutzt man im Allgemeinen eine größere Blockverschiebung (1/4 bis 1/2 der FFT-Länge), um einen größeren Teil des zeitvariablen Signalspektrums zu analysieren, wobei man besonders den Einsatzgebieten wie Sprache und Musik näherkommt. Im STF-Spektrum sehen wir nun auch sehr schön die Arbeit der Treiber, die sich in einigen Frequenzbereichen diverse Schwächen leisten.

Dieses „Nachziehen“ bei den niedrigeren Frequenzen unterhalb von 500 Hz wiederholt sich dann noch mehrmals zwischen ca. 2,5 und ca. 6,5 kHz. Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass zum Beispiel die Bassanteile dafür sorgen, dass in den darüberliegenden Mitten eine Art leichter Tremolo-Effekt einsetzt, der die Mitten etwas “moduliert” und mit anschiebt. Auch hier würde ich am ehesten den Grund bei den Ohrpolstern suchen, die diesbezüglich etwas verbesserungswürdig scheinen.

Burst Decay

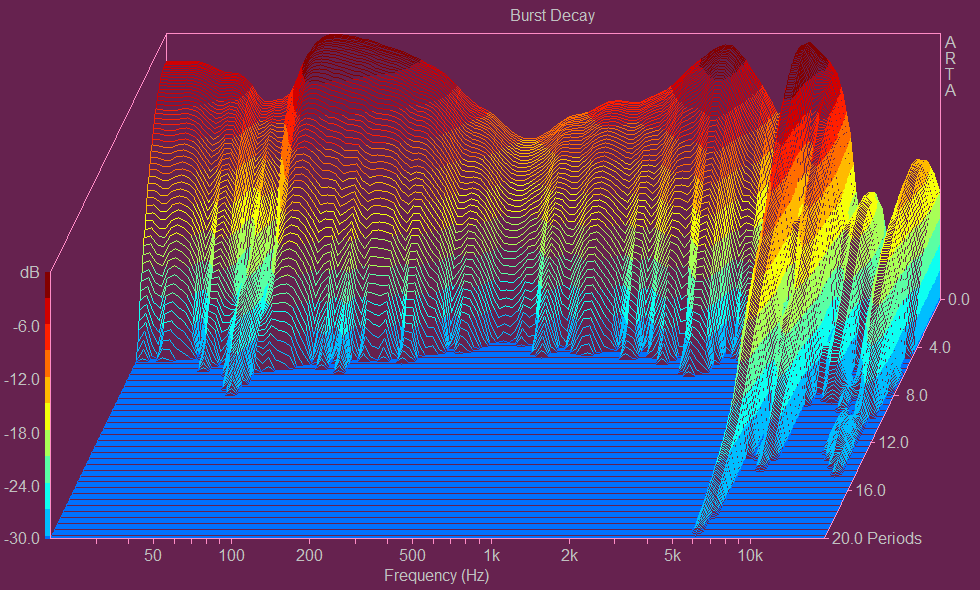

Beim CSD wird der Plot im Zeitbereich (ms) erzeugt, während der hier verwendete Burst Decay Plot in Perioden (Cycles) dargestellt wird. Und während beide Methoden ihre Vor- und Nachteile (oder Einschränkungen) haben, kann man durchaus sagen, dass die Darstellung in Perioden durchaus sinnvoller sein kann, um das wirkliche Abklingen eines Treibers mit einer großen Bandbreite zu bestimmen. Und genau da schneidet der das Headset unterhalb von 6 KHz gar nicht mal so schlecht ab. Wir sehen jedoch die (gewollten) Resonanzschwingungen im Hochton. Das kann dann von Fall zu Falls durchaus etwas spitz klingen, aber es geht nicht sonderlich auf die Nerven, wenn man Musik sehr unterschiedlicher Genres hören möchte. Fürs Gaming ist es ebenfalls ok (und wirkt ebenfalls wie gewollt), gut so.

Zwischenfazit

Vor allem der Burst-Decay-Plot zeigt das akzeptable Ansprechverhalten des Headsets. Es reagiert relativ schnell auf jegliche Pegeländerungen und leidet lediglich unter einem etwas pappigen Bass, der aber auch unter dem Ohpolster leidet, was man an der Messkurve unterhalb 160 Hz sehen kann. Es ist darüber frei von störenden Resonanzen bis fast in den Superhochton. Nur die Präsenzbereiche werden leicht überbetont. Damit kann man allerdings gut leben, denn all das nervt einen nicht.

8 Antworten

Kommentar

Lade neue Kommentare

Urgestein

Mitglied

Urgestein

Mitglied

Veteran

Veteran

Moderator

Veteran

Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →