Update vom 24.04.2019 um 09.30

Mittlerweile habe ich auch alle Chartsgrafiken einfügen können. Insgesamt 12 weitere Seiten, auch mit Einzelgrafiken für alle getesteten Karten, sind dazugekommen. Den Rest werde ich jetzt in Echtzeit noch ergänzen. Auch das Fazit, das vor allem wiederspiegelt, warum Nvidia wohl so einen Zinnober wegen der Treiber gemacht haben dürfte. Doch selbst das alles am besten erst einmal selbst und schaut dann erst aufs Fazit. Die Meinungsbildung überlasse ich gern erst einmal unseren Lesern.

Originalartikel

Man möchte fast meinen, die GeForce GTX 1650 sei ein wenig so etwas wie Nvidias ungeliebtes Kind, denn viel anders kann man das Vorenthalten der (längst fertigen) Treiber bis zum Launchtag kaum erklären. Das ist durchaus schade, denn so ist es kaum möglich, saubere und objektive Tests zum Launchtermin hinzubekommen. Dass ich heute trotzdem schon etwas veröffentlichen kann und der Rest dann in Form weiterer Benchmarks hoffentlich morgen erscheint, liegt auch am DIY-Modus des Redakteurs, der das Ganze einmal mehr auch als persönliche Herausforderung sieht. Mittlerweile ist aber auch alles gebenchmarkt und hier im Artikel ergänzt worden!

Ich habe die heutigen Tests zunächst mit einem inoffiziellen Treiber erstellt, den ich mir aus einem ältereren Game-Ready- und einem Evaluation-Treiber selbst zusammengebastelt hatte. Für alle Dinge, wie den Betrieb der Karte in diversen Lastszenarien für die Leistungsaufnahme- und die thermischen, sowie auch die akustischen Messungen reicht diese Lösung völlig aus. Nur will ich auch so fair und objektiv bleiben, nicht den gesamten Parkour damit zu benchmarken. Es ist und bleibt kein offizieller Treiber (auch wenn er irgenwie doch läuft) und somit nutze ich meine Eigenkreation nur für die wichtigsten Labortests. Genau deshalb mussten alle Spiele extra noch über Nach nachgearbeitet werden. Nun ist aber alles komplett.

Plausibilitätstests mit dem Evaluation-Treiber haben ergeben, dass dessen Performance selbst in den wenigen überhaupt unterstützten Anwendungen noch deutlich unter dem liegt, was man rein rechnerisch hätte prognostizieren können. Alle damit veröffentlichten Ergebnisse sind definitiv falsch und unbrauchbar. Und es liegt auch in der Verantwortung des Journalisten, eigene Treiberkreationen nicht dafür zu nutzen, um deren Resultate als objektive Ergebnisse zu publizieren. Dann doch lieber einen Tag warten und genau das haben wir ja auch gemacht.

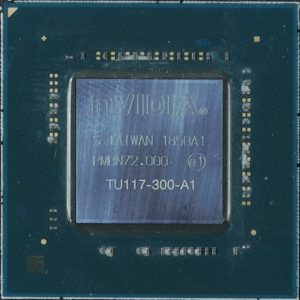

In meinem kürzlich erschienenen Artikel Grünes Osterei? Was wir bereits über die GeForce GTX 1650 wissen (und was nicht) hatte ich ja schon (richtig) spekuliert und selbst ausgerechnet, was der TU117-300 genannte Chip so können könnte und was nicht. Und es ist einmal mehr schade, dass Nvidia die neue GeForce Einsteigerklasse so stiefmütterlich behandelt. Denn diese Karten sind eben nicht nur für die meist anonymen Systemintegratoren und Fertig-PC-Hersteller gedacht, sondern eben auch für die meist junge und nicht ganz so zahlungskräftige Klientel.

Ich schrieb es ja, dass oft genug mit der ersten “echten” Grafikkarte für kleines Geld schon eine spätere Markenbindung aufgebaut und der Kunde geprägt wird. Deshalb sind auch die Boardpartner mit Sicherheit nicht so glücklich mit der erneuten Nichtachtung, die uns schon damals bei der GeForce GTX 1050 Ti so verwundert hat. Aber was soll es, denn Nvidia erreicht damit zumindest, dass die Redaktionen, wenn sie etwas auf sich halten, wieder mit zwei Artikeln zu einem Produkt präsent sein werden und die Gaming-Resultate nach der Zuteilung der finalen Treiber nachschieben werden. Die schreibende Zunft ist ja so berechenbar…

Der TU117-300 ist kein echter Vollausbau

Gut, schauen wir noch einmal offiziell, was uns Nvidia hier anbietet. Der Chip stammt übrigens noch vom Dezember letzten Jahres, womit die GeForce GTX 1650 also gar nicht so taufrisch ist. Doch kommen wir zum Innenleben und dem Aufbau des TU117-300. Die Streaming-Multiprozessoren von Turing bestehen zwar aus weniger CUDA-Kernen als noch die von Pascal, aber das Design kompensiert dies zum Teil durch die Verteilung von mehr Streaming-Multiprozessoren (SM) auf der GPU.

Gut, schauen wir noch einmal offiziell, was uns Nvidia hier anbietet. Der Chip stammt übrigens noch vom Dezember letzten Jahres, womit die GeForce GTX 1650 also gar nicht so taufrisch ist. Doch kommen wir zum Innenleben und dem Aufbau des TU117-300. Die Streaming-Multiprozessoren von Turing bestehen zwar aus weniger CUDA-Kernen als noch die von Pascal, aber das Design kompensiert dies zum Teil durch die Verteilung von mehr Streaming-Multiprozessoren (SM) auf der GPU.

Die Turing-Architektur weist jedem Satz von 16 CUDA-Cores, einen Scheduler sowie eine Dispositionseinheit pro 16 CUDA-Cores (wie Pascal) zu. Vier dieser 16-Core-Gruppierungen umfassen den SM, 96 KB Cache, der als 64 KB L1/32 KB gemeinsam nutzbarer Speicher konfiguriert werden kann oder umgekehrt, sowie vier Textureinheiten. Demzufolge verfügt der TU117-300 der GeForce GTX 1650 mit seinen 896 CUDA-Cores über solcher 14 SM. Würde man Nvidias Nomenklatur für die Chipbezeichnung folgen, wäre ein größerer TU117-400 dann nur nur folgerichtig.

Doch auch die Theorie bestätigt uns den Umstand, dass der TU117-300 nicht der Maximalausbau ist. Ich habe ein Schema des TU116-300 der GeForce GTX 1660 so abgewandelt und eingekürzt, dass es für den TU117-300 der GeForce GTX 1650 genau passt. Wir sehen sehr schön die Lücken in den beiden GPC, so dass der TU117-400, wenn es ihn denn mal geben wird, mit 16 SM erscheinen könnte, was als Folge auch auch 1024 CUDA-Cores hinauslaufen sollte. Ob das dann eine GeForce GTX 1650 sein könnte, verrät Nvidia leider nicht (“Wir sprechen generell nicht über unangekündigte Produkte”).

Da Turing doppelt so viele Scheduler wie Pascal besitzt, muss nur eine Anweisung an die CUDA-Cores in jedem zweiten Taktzyklus ausgeben werden. Dazwischen ist genug Freiraum, eine andere Anweisung an jedes andere Gerät, einschließlich der INT32-Kerne, zu senden. Das ist bei der GTX 1650 also nicht anders als bei den anderen, größeren Turing-Karten. Nvidia teilt diese 14 SM auf zwei Grafikverarbeitungscluster auf. Außerdem ergeben 14 SMs mit jeweils vier zugeordneten Textureinheiten in der Summe 56 Textureinheiten für die gesamte GPU.

Zusätzlich zu den Shadern und dem vereinheitlichten Cache der Turing-Architektur unterstützt der TU117 auch ein Algorithmenpaar namens Content Adaptive Shading und Motion Adaptive Shading, die zusammen als Shading mit variabler Rate bezeichnet werden. Dazu habe ich bereits zum Launch der GeForce RTX 2080 (Ti) eine längere Einführung geschrieben. Nvidia hat zudem auch durchblicken lassen, dass man die Tensor-Kerne durch dedizierte FP16-Kerne ersetzt, die es der GeForce GTX 1660 Ti ermöglichen sollen, Halbpräzisionsoperationen mit der doppelten Rate von FP32 zu verarbeiten. Nvidia hat außerdem angemerkt, dass der TU117 der kleinste Turing-Chip ist, der die DXR-Freigabe in den Treibern nutzen können wird.

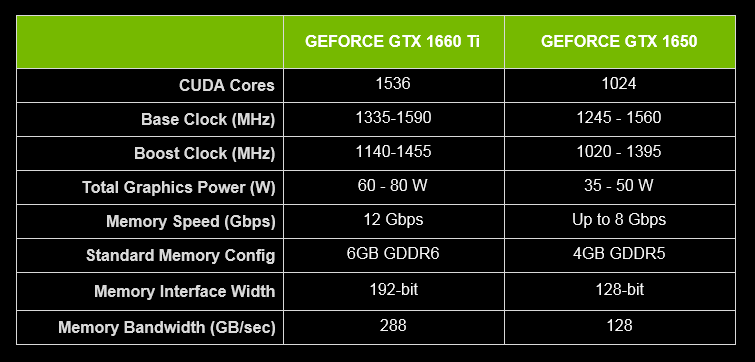

Vier 32-Bit-Speichersteuerungen verleihen dem TU117 am Ende einen aggregierten 128-Bit-Bus, der die vier GDDR5-Module mit bis zu 128 GB/s bedient. Das ist gegenüber der GTX 1660 allerdings ein erheblicher Bandbreitennachteil und man liegt sogar noch unter dem Niveau der alten GeForce GTX 1060, aber auch deutlich über dem der GeForce GTX 1050 Ti.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Modelle und eine fiktive GeForce GTX 1650 Ti:

| Nvidia GeForce GTX 1060 |

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6 GB |

Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB |

Nvidia GeForce GTX 1650 |

MSI GeForce GTX 1650 Ti Gaming X |

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti |

|

| Architektur (GPU) |

GP106 | TU116-400 | TU116-300 | TU-117-300 | TU-117-300 | TU117-400 |

| CUDA Cores |

1280 | 1536* | 1280* | 896 | 896 | 1024 |

| Tensor Cores |

Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

| RT Cores |

Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |

| Textureinheiten |

180 | 96 | 80 | 56 | 56 | 64 |

| Base Clock Rate |

1506 MHz | 1500 MHz | 1530 MHz | 1485 MHz | 1485 | ? |

| GPU Boost Rate |

1708 MHz | 1770 MHz | 1785 MHZ | 1665 MHz | 1860 | ? |

| Speicherausbau |

6 GB GDDR5 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |

| Speicherbus |

192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-Bit |

| Speichertakt |

4000 MHz | 6000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz |

4000 MHz |

| ROPs |

48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 |

| L2 Cache |

1,5 MB | 1.5 MB | 1.5 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |

| Platinendesign | PG161 | PG165 | PG174 | Custom | PG174 | |

| TDP |

120 W | 120 W | 120 W | 75 W | 85 W | ? |

| Transistoren |

4.4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6.6 Mrd. | 4.7 Mrd. | 4.7 Mrd | 4.7 Mrd. |

| Die-Größe |

200 mm² | 284 mm² | 284 mm” | ? | ? | ? |

| SLI |

Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |

Im Übrigen launcht Nvidia heute auch noch die Notebook-Varinaten zweier GPUs, die ich zumindest als Datenübersicht mit einfließen lassen möchte:

Die MSI GeForce GTX 1650 Gaming X

Eine Referenzkarte gibt es von Nvidia wieder nicht, deshalb geht der Launch auch diesmal direkt an die Boardpartner. Für meinen Test habe ich mir als Hauptkarte die MSI GTX 1650 Gaming X herausgepickt, auch wenn diesmal der tatsächliche Takt bei allen getesteten Karten am Ende mehr oder weniger gleich hoch ist. Nur ist der Aufwand für Teardown und Platinenanalyse am Ende für zwei oder gar drei solcher Karten einfach zu hoch, da bitte ich um Verständnis. Die US-Redaktion hat eine Karte von Gigabyte getestet, die man uns hier leider nicht zur Verfügung stellen konnte (oder wollte), die aber ähnlich performt.

Die nur 576 Gramm schwere Karte misst in Ihrer Länge 24,5 cm brutto von der Außenkante Slotblende bis zum Ende der Kühlerabdeckung. Sie ist 3,6 cm dick und 12 cm hoch (von der Oberkante des Mainboard-Slots bis zur Oberkante der Kühlerabdeckung). Die Anthrazit-farbene Kühlerabdeckung ist in der üblichen MSI-Edge-Stilistik gehalten und recht zurückhaltend. Etwas heller wird es erst mit Strom, denn man findet an der Oberseite zumindest das MSI-Logo als Folie, hinter der eine einfarbige LED hängt.

Die beiden 8,5-cm-Lüfter mit ihren jeweils 14 Rotorblättern verlieren sich fast auf dieser Karte. Eine Backplate findet sich in dieser Preisklasse natürlich nicht mehr und so hat MSI wenigstens noch das Drachen-Logo auf eine freie Stelle der Platine drucken lassen. Denn davon gibt es echt genug. Ein simpler 6-Pin Spannungsversorgungsanschluss an der Oberseite muss reichen, tut dies allerdings auch. Die Anschlusskost fällt noch magerer aus, denn neben dem einem HDMI-2.0-Anschluss findet man noch zwei DisplayPort-Anschlüsse. Das war es dann schon.

Testsystem und Messmethoden

Das neue Testsystem und die -methodik habe ich im Grundlagenartikel “So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017” (Englisch: “How We Test Graphics Cards“) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweise deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen.

Interessierten bietet die Zusammenfassung in Tabellenform schnell noch einen kurzen Überblick:

| Testsysteme und Messräume | |

|---|---|

| Hardware: |

Intel Core i7-7700K (analog zu TH US) MSI Z270 Gaming Pro Carbon AC 16GB KFA2 DDR4 4000 Hall Of Fame @DDR4 3200 1x 1 TByte Toshiba OCZ RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images) Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil |

| Kühlung: |

Alphacool Eisblock XPX 5x Be Quiet! Silent Wings 3 PWM (Closed Case Simulation) Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel) |

| Gehäuse: |

Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen Modi: Open Benchtable, Closed Case |

| Monitor: | Eizo EV3237-BK |

| Leistungsaufnahme: |

berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card) berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion 4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion |

| Thermografie: |

Optris PI640, Infrarotkamera PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen |

| Akustik: |

NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei) Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone) Creative X7, Smaart v.7 eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH) Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung Frequenzspektrum als Grafik |

| Betriebssystem | Windows 10 Pro (1809, alle Updates) |

- 1 - Einführung, Unboxing, Chip-Details und Testsystem

- 2 - Tear Down: Platinen- und Kühleranalyse

- 3 - Ashes of the Singularity

- 4 - Battlefield V

- 5 - Destiny 2

- 6 - The Division 2

- 7 - Far Cry 5

- 8 - Forza Horizon 4

- 9 - Ghost Recon

- 10 - Grand Theft Auto V

- 11 - Metro Last Light

- 12 - Shadow of the Tomb Raider

- 13 - The Witcher 3

- 14 - Wolfenstein II

- 15 - Leistungsaufnahme und Netzteilempfehlung

- 16 - OC, Taktraten, Temperatur, Infrarot

- 17 - Lüfter und Lautstärke

- 18 - Zusammenfassung und Fazit

Kommentieren