Wir erinnern uns natürlich an meine letzen Messungen an den Radiatoren und die jeweiligen Materialanalysen, die zum Teil andere Dinge zeigten, als der Kunde (oder auch Hersteller) eigentlich erwartete. Mal abgesehen davon, dass Legierungen oft nicht zu 100% homogen sind, dürfen größere Abweichungen natürlich nicht vorkommen. Ja, Spurenelemente unter einem wt% sind eher eine Aufgabe für ICP-MS (Induktiv gekoppeltes Plasma mit Massenspektrometer), das ist auch für mein Equipment locker eine Nummer zu groß. Aber alles über diesem magischen Prozent ist durchaus machbar. Genau dazu haben mich auch Anfragen erreicht, so dass ich auch diesen Teil meiner Arbeit gern transparent offenlegen möchte.

Dazu muss man wissen, dass die auch von mir eingesetzte Laser-induzierte Breakdown-Spektroskopie (LIBS) eine analytische Technik ist, die für die Elementanalyse verschiedener Materialien eingesetzt werden kann. Sie basiert auf der Emission von elektromagnetischer Strahlung (Licht) von einem durch einen hochintensiven Laserpuls erzeugten Plasma. Die emittierte Strahlung wird spektral aufgelöst und analysiert, um die Zusammensetzung des untersuchten Materials zu bestimmen. Die Genauigkeit von LIBS-Analysen hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab, darunter natürlich auch schwerpunktmäßig von der Kalibrierung der Ausrüstung, der Homogenität der Probe und den allgemeinen experimentellen Bedingungen.

Die Genauigkeit von LIBS kann durch verschiedene Aspekte beeinflusst werden:

- Matrixeffekte:

Verschiedene Materialien können die Plasmaeigenschaften und damit die Intensität der emittierten Spektren beeinflussen. Das lässt sich allerdings gut kalibrieren. - Oberflächenbeschaffenheit und Homogenität der Probe:

Unebenheiten und Inhomogenitäten können zu Variationen in den Spektren führen. Deshalb nutze ich neben der automatischen Folkussierung im Zweifelsfall auch die manuelle Nachkorrektur und prüfe zudem regelmäßig auch die Übereinstimmung von Optik und Laser. Nur dann, wenn das Material genau im Fokus des Lasers liegt, wird auch eine genaue Messung möglich sein. Deshalb nutze ich vor jeder Sitzung eine Probebohrung in ein Stück Stahl und vergleiche dann Optik und tatsächliches Bohrloch (Laser) - Experimentelle Parameter:

Laserenergie, Fokussierung des Lasers, Atmosphäre, in der das Plasma erzeugt wird (Luft, Inertgas), und die Verzögerungszeit zwischen Laserpuls und Spektrenaufnahme können die Ergebnisse ebenfalls beeinflussen. Deshalb versuche ich auch, sowohl die Temperaturen im Raum als auch die Luftfeuchtigkeit mit normalem Aufwand zu regulieren (Luftentfeuchter).

Die Kalibrierung von LIBS

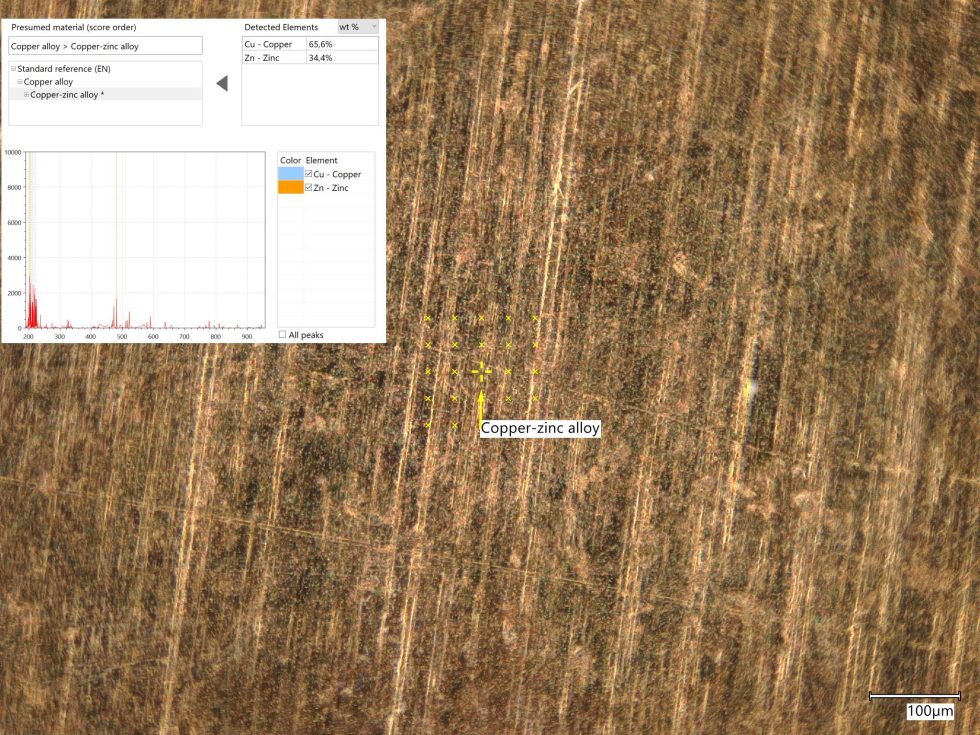

Eine genaue Kalibrierung ist entscheidend für die Zuverlässigkeit von LIBS-Analysen. Der wichtigste Punkt ist die Verwendung von Referenzmaterialien. Misst man z.B. Radiatoren, dann erfolgt die Kalibrierung anhand von Standard-Samples mit bekannter Zusammensetzung (siehe Bild oben). Diese Standards sollten die zu analysierenden Materialien in Bezug auf die Matrix und den Konzentrationsbereich der interessierenden Elemente zumindest annähernd ähnlich sein. Bei der Kalibrierung sollte zudem auch die Matrix des Referenzmaterials der des Analyten ähnlich sein, um die sogenannten Matrixeffekte zu minimieren.

Die Einstellungen für den Laser und die Erfassung der Spektren sollten optimiert werden, um reproduzierbare und aussagekräftige Spektren zu erhalten. Dies umfasst die Anpassung der Laserenergie, die Fokussierung des Lasers und die Wahl der Verzögerungszeit. Hier setze ich auch auf die langjährige Erfahrung von Kollegen, die mit der angepassten Laserintensität für verschiedene Materialien schon über Jahre arbeiten. Dazu kommt auch eine Mehrpunkt-Kalibrierung, denn die Verwendung mehrerer Referenzmaterialien über einen breiten Konzentrationsbereich kann helfen, eine zuverlässigere Kalibrierungskurve zu erstellen. So kann man Messing mit 10%, 35% und 50% Zinkanteil (wt%) nutzen, um die Kurven zu optimieren.

Die Verwendung fortschrittlicher statistischer Methoden und spezialisierter Software zur Datenverarbeitung und -analyse kann die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse verbessern, hier vertraue ich auch auf die Erfahrung von Keyence und die hinterlegten, sehr umfangreichen Datenbanken, die ich sogar selbst ergänzen kann. Alles, was als Ergebnis im Bereich unter einem wt% liegt, kann man als hinreichen genau betrachten, denn es sind extrem viele Faktoren, die das Ergebnis trotz allem minimal beeinflussen könnten.

Zusammenfassung und Fazit

Eine sorgfältige Kalibrierung und Optimierung der LIBS-Technik ist entscheidend für die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Analyse. Durch die Berücksichtigung der genannten Faktoren kann die Zuverlässigkeit von LIBS-Analysen für eine breite Palette von Anwendungen verbessert werden. So viel Mühe muss man sich am Anfang eines Arbeitstages also durchaus machen, sonst gilt wie immer: Wer viel misst, misst viel Mist. Im obigen Beispiel liegt die Messungen des Messings übrigens voll im gewünschten Toleranzbereich, was auch zeigt, dass die bisherigen Radiator-Analysen nicht falsch sind, sondern recht genau stimmen. Damit sollte nicht nur ich leben können.

Mein Dank geht heute auch an Wilbert Yuque, den CEO von Hardware Labs, der mich mit weiteren Kalibrierungs-Samples aus deutscher Fertigung und diversen Informationen zu den einzelnen Prozessen versorgt hat. Diese Art der Transparenz und Unterstützung ist vorbildlich und sollte unbedingt erwähnt werden.

|

|

|

11 Antworten

Kommentar

Lade neue Kommentare

Veteran

1

Urgestein

1

Urgestein

Urgestein

Urgestein

1

Urgestein

Urgestein

Urgestein

Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →