Nein, es ist keine Widerspruch, aber durchsichtiger Kunststoffschlauch (meist PVC) ist zwar günstig in der Anschaffung, dafür aber richtig teuer bei den Folgekosten. Wer kann, setzt lieber auf Hard-Tubing oder so schöne Dinge wie EPDM oder Teflon, aber es gibt auch Situationen, wo man am Ende hin und her gerissen ist, was es denn nun sein sollte. Und so mancher scheut sich aus Angst vor seinen eigenen handwerklichen Fähigkeiten, etwas anders zu nehmen als PVC-Schlauch. Das kann man schon machen, muss aber ein paar wichtige Regeln beachten. Diese Informationen und vor allem meine Partikelfilter sollen heute Gegenstand des Artikels sein, den Rest machen wir später mal.

Die Ausgangslage: Nervige Schwebeteilchen und Weichmacher-Schleim

Nur geht das mit dem undurchsichtigen EPDM nicht immer und auch in meinem Fall, wo ich stets prüfen muss, was im System blubbert und wo sich vielleicht noch eine Luftblase versteckt. Da ergeben weichere PVC-Schläuche durchaus einen Sinn. Da ich hier im Labor meterlange, flexible Verschlauchungen nutze und alles sehr oft umbauen muss, habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und einen kleinen Teil des Schlauch-Systems (ca. 40 cm am Chiller) in den letzten 5 Jahren bewusst nie erneuert. Ich war nämlich neugierig, wie so ein Schlauch altert – trotz permanenter Wasser-Pflege.

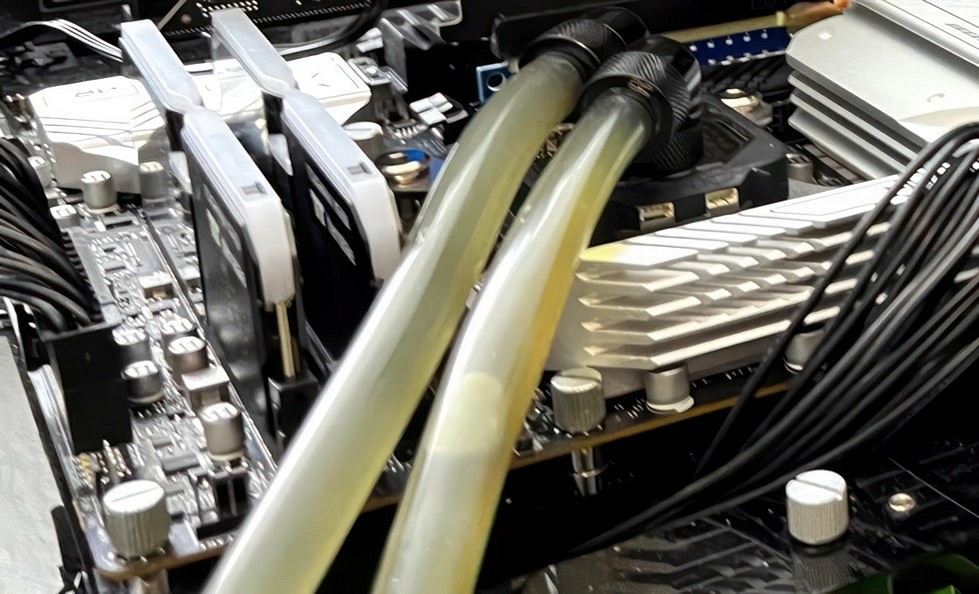

Das ging bis heute, dann musste der uralte Schlauch dann doch einmal raus. Warum der Endanwender aufpassen muss und was man zumindest gegen den entstandenen Schleim tun kann, das zeige ich euch heute. Zunächst bestaunen wir einmal die Fäkalien-farbige Patina der beiden ca. 40 cm langen PVC-Anschlussstücke am Inlet und Outlet des Chillers, die aus Neugier und Bequemlichkeit bisher nicht ersetzt wurden. Da hat sich im Inneren der Weichmacher heimlich verflüchtigt und auf der raueren Oberfläche hat sich danach alles abgesetzt, was zu faul zum Weiterfließen war.

Dazu gibt es noch ein System, welches seit immerhin 4 Jahren auf Schlauch setzt und bei dem ich vor zwei Jahren zumindest einmal das Coolant ersetzt habe. Dieser fast lautlose Rechner steht im Audio-Bereich und ist sehr oft in Benutzung. Und es hatte sich mittlerweile dort so viel Zeug im Inneren abgesetzt, dass ich das gute Stück einfach mal angezapft und den abfließenden Unrat gefiltert habe. Auch das werden wir gleich noch bewundern, bevor ich ganz kurz über die Ursachen schreibe, Alternativen aufzeige und Euch meine Filter vorstelle, von denen einer eine riesige Selbstbaulösung ist und Schwebeteilchen bis auf 5 μm wegfiltern kann.

Das braucht natürlich kein Endkunde, aber ich schon. Wenn Ihr wüsstet, wie viele schlecht galvanisierte Kühler hier eintreffen und was sich aus manchen Teilen wie Radiatoren trotz vorheriger Druckspülung noch herauslöst, wenn sie länger in Betrieb waren – man könnte echt den Glauben an die produzierende Menschheit verlieren. Im Chiller habe ich einen speziellen Auslass am Boden und dort auch so ähnlich wie bei einer Waschmaschine eine Möglichkeit, heruntergesunkene Partikel und Schleimbatzen statt der Flusen abzulassen. Das geht aber nur nach einer längeren Standzeit.

Ich schrieb ja bereits in der Einführung, dass einem der Schlauch richtig teuer zu stehen kommen kann. Je größer ein System ist, umso mehr Coolant braucht man nämlich. Und da ich hier auch sehr viele Vergleichsmessungen mache, muss es immer das gleiche Coolant sein sein und vor allem auch sauber. Sonst werden die zu testenden Kühler schneller zugesetzt als man Mops sagen kann. Und ja, so ein 5l-Kanister Double Protect (DP) Ultra von Aquacomputer kostet schon ca. 35 Euro und etwas mehr. Ein Chiller fasst im Inneren rund 7 Liter, dazu kommt pro System noch ein weiterer, großer Ausgleichsbehälter und meterweise Schlauch. Da werden es schnell auch mal 3 oder bis zu 4 Kanister pro System und ich habe sogar zwei Chiller im Einsatz. Dazu zwei normale, flexibel bestückbare Laborwasserkühlungen. Wer mal einen Eindruck haben will, wie so ein Tag der Befüllung als Rundumschlag beginnt (auf dem Bild oben): Dann steht an der Wand jedes Mal ein kleines Vermögen zum Verkippen…

Gut, ich nehme, je nach Einsatzbereich, unterschiedliche Flüssigkeiten (nicht nur das DP Ultra) – wobei eines der Systeme lediglich reines Osmosewasser von Alphacool ohne Zusatz nutzt und ein anderes hingegen bewusst auf blaues Coolant (ebenfalls Alphacool) setzt, weil man da Undichtigkeiten (auf untergelegtem weißen Papier) am besten sieht. Und bei solchen Fertigprodukten gilt stets: nie mischen oder strecken, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist. Sonst kippt die Brühe mit etwas Pech oder es kommt zu ungewollten Ausflockungen. Und das Thema Schimmel ist am Ende noch eine ganz andere Story, die ich heute mal ausklammern möchte. Es würde einfach zu viel und es gibt bereits genügend geeignete Fach-Foren zum Thema Wasserkühlung. Heute geht es um primär mal um Filter, auch ein nettes Thema.

Wer sich Hard-Tubing nicht zutraut

Warum ich im Labor trotz aller Nachteile (und auch wider besseres Wissen) auf PVC-Schlauch setze, das wisst Ihr nun. Doch was nimmt der ängstliche Selbstbauer, wenn er unbedingt auf flexiblen Schlauch setzen möchte? Vielleicht ja auch deswegen, weil er öfters mal Komponenten tauschen möchte? Ja, man kann die Weichmacherwanderung reduzieren, solange man um die 30 °C Wassertemperatur bleiben kann, meinetwegen auch in der Spitze bei 35 °C. Das aber permanent zu schaffen (vor allem im Sommer) ist fast unmöglich.

PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff, dem man immer Additive zufügen muss, um beim finalen Produkt dann die gewünschten bzw. benötigten Eigenschaften zu bekommen. Je weicher der Schlauch, umso mehr Weichmacher wurde als Zusatz beigemengt (Additiv). Wer wirklich auf PVC Schlauch nicht verzichten will, der nutzt möglichst steifen Schlauch, der sich gerade noch so biegen lässt. Der Trick ist dann die Nachbearbeitung, weil man PVC als Thermoplast unter vorsichtiger Erwärmung trotzdem verformen kann und der Schlauch nach dem Abkühlen die neue Form weitgehend beibehält. Man kann auch BPA-freien Schlauch nutzen, aber der kostet leider etwas mehr. Ganz ohne Auslagerungen geht es da aber auch nicht. Und Glysantin-haltige Coolants sind ideal, um alle Schlauchoberflächen im Inneren anzugreifen.

Besser sind da schon Tubes aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Dinge wie Kautschuk und einige andere Kunststoffe sind in unserem normalen Temperaturbereich (zwischen 20 und 50 °C) bereits elastisch genug und brauchen deshalb auch keine zusätzlichen Weichmacher. Man nennt diese Verbindungen auch Elastomere, wobei auch hier natürlich das eine oder andere Additiv beigemengt werden kann. Es wird auch häufig mit NorPrene geworben, wobei es ich hier um einen Markennamen (so wie Teflon) für ein Komposit aus EPDM und PP (Polypropylen) handelt.

Warum ich bei den langen Strecken nicht wie im privaten Bereich mit EPDM arbeite? Ich habe sehr viele verschiedene Verbindungen im Kreislauf. EPDM lässt sich mit normalen Tüllen für den Laboralltag nicht sicher befestigen, da rutscht der Schlauch bei zu hohen Drücken oder diversen Verbiegungen auch schnell einmal aus einer Anschraubtülle heraus. Am Ende wäre wohl NorPrene-Schlauch in Kombination aus Schlauchtülle und Feder-Schlauchschelle die sicherste Variante, aber für mich ist das zu aufwändig. Der Endanwender sollte allerdings damit wirklich bestens bedient werden (und kann vielleicht sogar die Feder-Schlauchschelle weglassen). Andere Dinge wie Teflon-Schlauch sind teuer, taugen aber durchaus. Und es gibt solche Schläuche sogar in Weiß.

Und genau jetzt sind wir beim Kapitel Werterhaltung für unseren teuren BPA-freien Schlauch und die noch teurere Füllung angekommen, einmal umblättern bitte!

107 Antworten

Kommentar

Lade neue Kommentare

Mitglied

1

Urgestein

Mitglied

Urgestein

Mitglied

1

Urgestein

Urgestein

Urgestein

Mitglied

Veteran

1

Urgestein

Veteran

Veteran

1

Veteran

Veteran

Alle Kommentare lesen unter igor´sLAB Community →