Die GPU selbst ist, wie die Radeon RX570 auch, keine echte Neuentwicklung, sondern nur die Fortschreibung dessen, was AMD mit “Ellesmere” und Polaris 10 letztes Jahr begonnen hat. Da unser Launchartikel “AMD Radeon RX 480 im Test: Kann Polaris gegen Pascal kontern?” bereits alle wichtigen theoretischen Grundlagen und tieferen Informationen zur Architektur enthält, schenken wir uns die langatmige Wiederholung.

Außerdem verweisen wir in diesem Zusammenhang auch noch auf den Nachfolgeartikel “AMD Radeon RX 480 im Detail: Leistungsaufnahme, Layout und Normen” und natürlich auf unseren Artikel “Das große Radeon RX480 Test-Roundup“.

Da AMD kein eigenes Referenzdesign für die Polaris-Neuauflage entwickelt hat und das alte aus bekannten Gründe wie z.B. dem unzweckmäßigen Balancing bei der Spannungsversorgung ungeeignet ist, überlässt es der Hersteller einmal mehr den Boardpartnern, die neue Radeon RX 580 für die Presse zu bemustern. Soweit also zur Einführung, denn die Unterschiede finden wir später erst im Detail.

Natürlich hat es sich AMD trotzdem vorbehalten, nur ausgesuchte Boardpartner und deren Spitzenmodelle unter den Redaktionen höchstselbst zu verteilen, was am Ende leider zu erhöhtem Unmut bei einigen, nicht berücksichtigten Herstellern auf der einen und den Redaktionen auf der anderen Seite führte, zumal einige der Karten erst ganz knapp vor den Feiertagen eintrafen. Aus Zeitgründen werden wir deshalb die kleine Schwester Radeon RX 570 erst morgen noch einmal ausführlich im Detail betrachten und nicht heute, auch wenn die Benchmarkergebnisse bereits in den Chartsgrafiken enthalten sind.

Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Limited Edition

Diese Karte besitzt zwei BIOS-Modi, die mit unterschiedlichen Taktraten versehen wurden. Während der Boost-Mode der Limitied Edition mit 1450 MHz und deren Silent-Mode mit 1411 MHz noch relativ hoch ausfallen, liegen die Taktraten der “normalen” Nitro+ mit 1411 MHz für den Boost-Modus und 1340 MHz für den Silent-Modus im Rahmen dessen, was man erwarten konnte.

Genau aus diesen Gründen wird der heutige Test somit weniger zu einer tatsächlichen Bestandsaufnahme für die neuen Polaris-Karten, sondern eher zu einem Produkt-Einzeltest, der zeigt, was Sapphire mit den neuen Chips anstellen konnte. Doch auch das ist interessant genug, denn es wird zumindest einen Trend aufzeigen können, was nunmehr möglich ist.

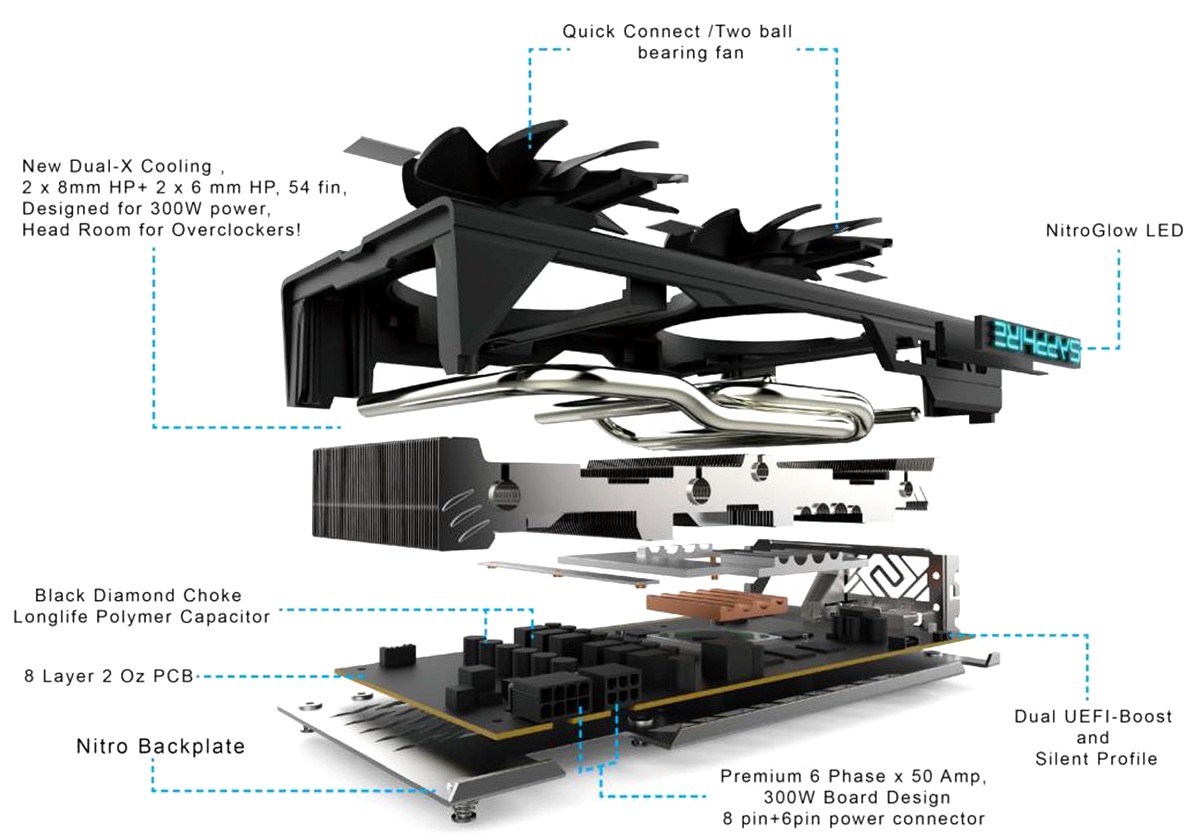

Die nachfolgende schematische Darstellung der Karte zeigt den neuen Aufbau, der vom Vorgängermodell, der Sapphire RX 480 Nitro+, doch erheblich abweicht.

Explosionszeichnung der Sapphire RX 580 Nitro+ LE

Explosionszeichnung der Sapphire RX 580 Nitro+ LE

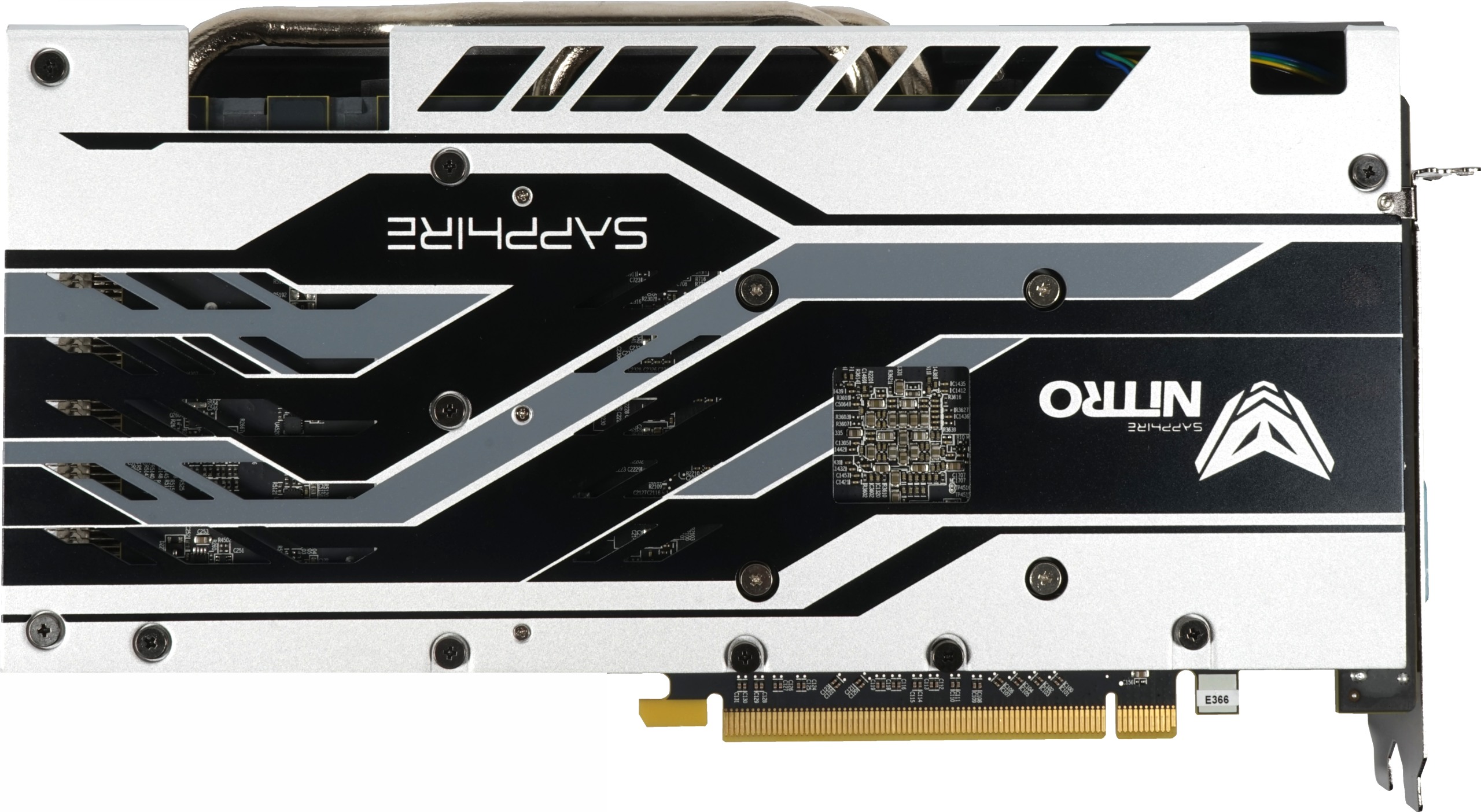

Natürlich werden wir die Kernausagen genau überprüfen und die Karte dazu später komplett auseinander nehmen und beurteilen. Rein äußerlich ist die RX 480 Nitro+ zumindest ein eher zurückhaltender Hingucker, was durchaus positiv gemeint ist. Die Kunststoffabdeckung in Gun-Metal-Optik sieht allerdings deutlich besser aus, als sie sich dann anfasst, denn es ist nun mal kein Leichtmetall, auch wenn esden Anschein erwecken will. Dieses findet man hingegen auf der sehr auffälligen Backplate auf der Rückseite der Karte.

|

|

Die 974g schwere Karte ist mit 26,2 mm realer Einbaulänge (Außenkante Slot-Blende bis Ende des Covers), einer Höhe von 13,2 cm (Oberkante Mainboard-Slot bis Oberkante Heatpipes) und einer Einbautiefe von 3,5cm eine mittelgroße Dual-Slot-Karte, die auf der Rückseite noch einmal ca. 0,5 cm Platz benötigt, was man bei großen Turmkühlern und mini-ITX-Platinen berücksichtigen sollte.

Auf der Oberseite sehen wir die zwei dicken 8-mm-Heatpipes aus vernickeltem Kompositmaterial, den blau beleuchteten Sapphire-Schriftzug, sowie die zwei 6- und 8-Pin Spannungsversorgungsanschlüsse.

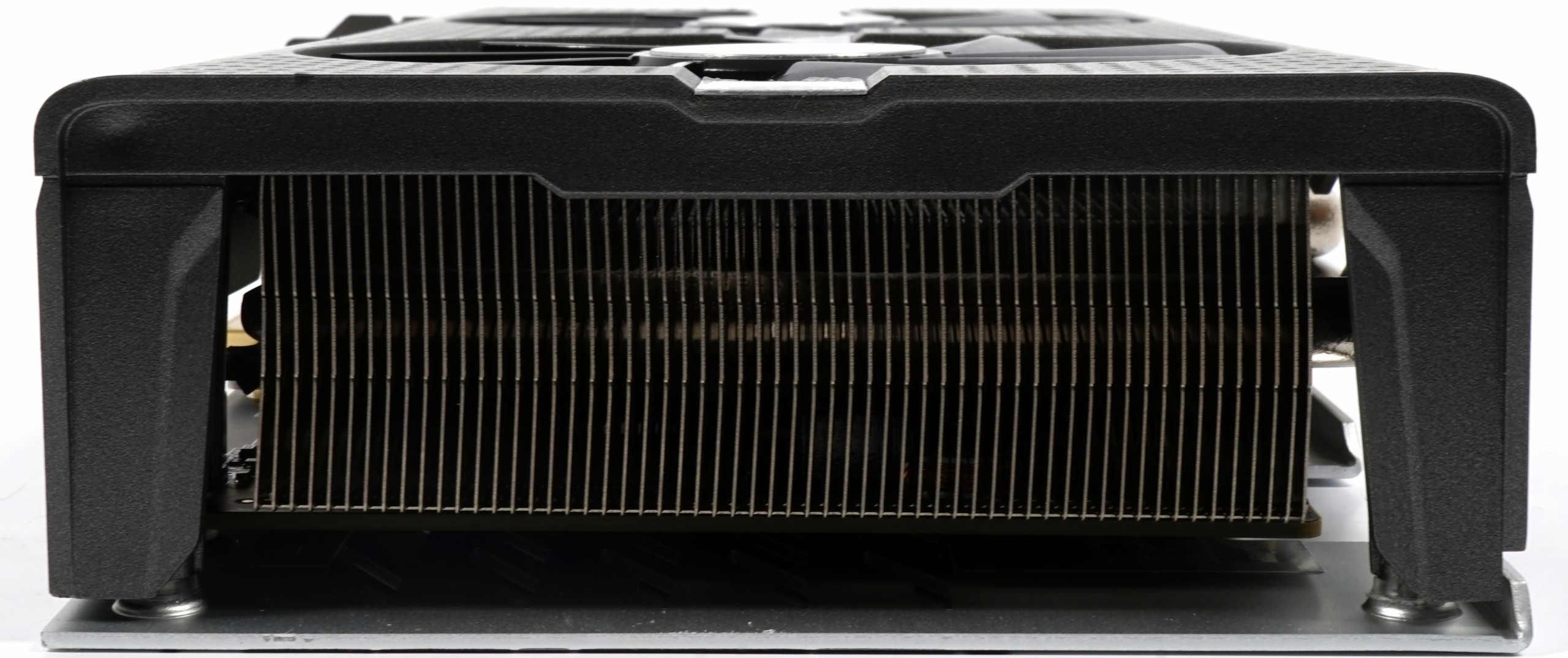

Die Unterseite gestattet den Blick auf den GPU-Heatsink, die beiden anderen 6-mm-Heatpipes, sowie den Heatsink für die Kühlung der VR-MOSFETs.

Da die Lamellen horizontal ausgerichtet sind, ist das Ende der Karte als Luftaustritt offen gehalten worden. Gleiches gilt für die Öffnungen an der Slotblende, die aber von einem mittlerweile eher überflüssgen DVI-D-Anschluss behindert werden. Hier hätte man besser auf mehr Luftaustritt und weniger auf einen kaum noch benötigten Anschluss setzen sollen. Interessant sind die beiden HDMI-2.0-Buchsen, die den Anschluss von VR-Brillen ermöglichen und die beiden DisplayPort-1.4-Buchsen, die die Konnektivität abrunden.

|

|

Wie diese Karte im Detail funktioniert, werden wir später natürlich noch genau hinterfragen, hier zunächst noch einmal ein tabellarischer Vergleich:

| Nvidia GeForce GTX 970 |

Nvidia GeForce GTX 1060 |

AMD Radeon RX 480 |

Sapphire RX 580 Nitro+ LE |

Sapphire RX 580 Nitro+ |

AMD Radeon R9 390X |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| Shader- Einheiten |

1664 | 1280 | 2304 | 2304 | 2304 | 2816 |

| ROPs | 56 | 48 | 32 | 32 |

32 |

64 |

| GPU | GM204 | GP106 | Ellesmere | Ellesmere (“Polaris 20”) |

Ellesmere (“Polaris 20”) |

Hawaii/ Grenada |

| Transistoren | 5 Mrd. | 4.4 Mrd. | 5.7 Mrd. |

5.7 Mrd. | 5.7 Mrd. | 6.2 Mrd. |

| Speichergröße | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |

| Interface | 256 bit | 192 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 512 bit |

| GPU-Takt MHz |

1051 MHz+ | 1506 Mz+ | 1266 | 1450/ 1411 |

1411/ 1340 |

1050 |

| Speichertakt MHz |

1750 | 1750 MHz | 2000 |

2000 |

2000 |

1500 |

Testsystem und Messmethoden

Das neue Testsystem und die -Methotik haben wir im Grundlagenartikel “So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017” (Englisch: “How We Test Graphics Cards“) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweisen deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen.

Interessierten bietet die Zusammenfassung in Tabellenform schnell noch einen kurzen Überblick:

| Testsysteme und Messräume | |

|---|---|

| Grafikkarten: | Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GB Limited Edition Asus ROG Strix Radeon RX 570 4GB MSI Radeon RX 480 Armor 8G OC Asus ROG Strix Radeon RX 470 4GB MSI Radeon R9 380 Gaming 4G Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC 3G MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming 4G |

| Testsystem: |

US: Core i7-7700K MSI Z270 Gaming Pro Carbon G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ @ 2400 MT/s Deutschland: Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil |

| Kühlung: |

Alphacool Eispumpe VPP755 Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT 5x Be Quiet! Silent Wings 3 PWM Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel) |

| Gehäuse: |

Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen Modi: Open Benchtable, Closed Case |

| Leistungsaufnahme: |

berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card) berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion 4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion |

| Thermografie: |

Optris PI640, Infrarotkamera PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen |

| Akustik: |

NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei) Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone) Creative X7, Smaart v.7 eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH) Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung Frequenzspektrum als Grafik |

- 1 - Einführung und Übersicht

- 2 - Im Detail: Spannungsversorgung und Kühlung

- 3 - Ashes, Battlefield 1, Civilization VI, Doom

- 4 - GTA V, Hitman, Metro, Rise of the Tomb Raider

- 5 - Ghost Recon, The Division, The Witcher 3

- 6 - Leistungsaufnahme im Detail

- 7 - Temperaturen und Takt

- 8 - Lüfterdrehzahlen und Geräuschemission

- 9 - Zusammenfassung und Fazit

Kommentieren