Mit der GeForce GTX 750 Ti KalmX hatte Palit seinerzeit bereits einen ersten passiven Kandidaten am Start und setzt diese Tradition mit der GeForce GTX 1050 Ti nun nahtlos fort. Ansonsten hat sich optisch kaum etwas verändert, nur der Unterbau ist wirklich neu.

Doch wie gut eignet sich die Interpretation der Nvidia-Karte für passive Lösungen und wo liegen deren Grenzen?

Aus den bekannten Einschränkungen ergibt sich bei dieser Karte natürlich der zurückhaltendere Basistakt, der mit 1291 MHz (1392 MHz Boost) vergleichseise bescheiden ausfällt. Doch was diese Taktzahlen wert sind und was davon real übrig bleibt, das werden wir später noch sehen, denn ich habe die Karte wirklich so richtig schwitzen lassen.

1. Äußeres Erscheinungsbild und Eckdaten

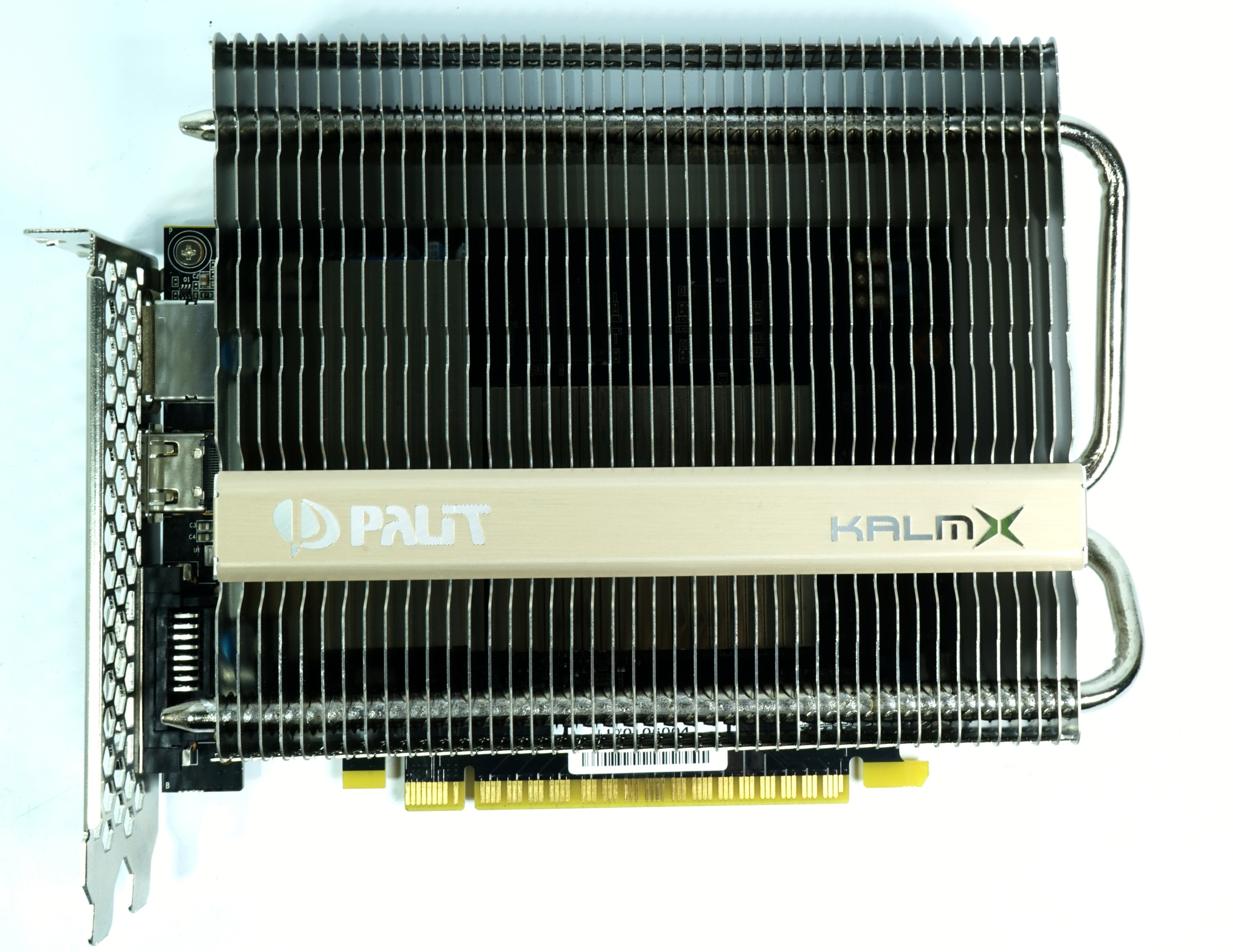

Mit nur 466 Gramm wiegt die Karte nicht allzu viel und nur etwas mehr als die XFX-Karte. Die echten Einbaumaße sind mit einer Länge von 18,3 cm, einer Höhe von 13,7 cm sowie einer Einbautiefe von 3,6 cm überaschubar und machen den kompakten Leisetreter zu einer kleinen Dual-Slot-Karte.

|

|

Palit hat auf eine Backplate und im Gegensatz zum älteren Passivkühler auch auf einen Überhang der Finnen über die Rückseite hinaus verzichtet, weil man bei ITX-Systemen in mögliche Konflikte mit dem CPU-Kühler hätte kommen können.

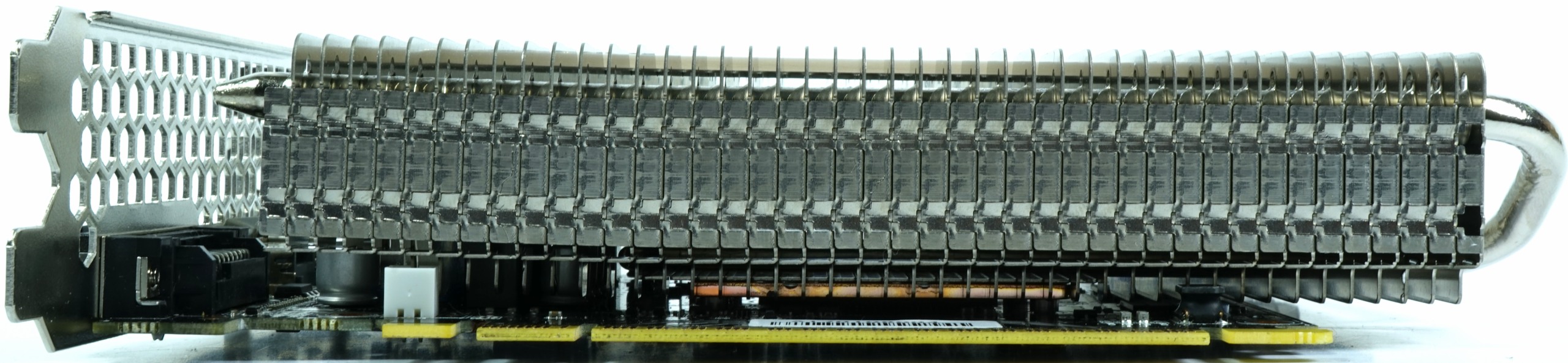

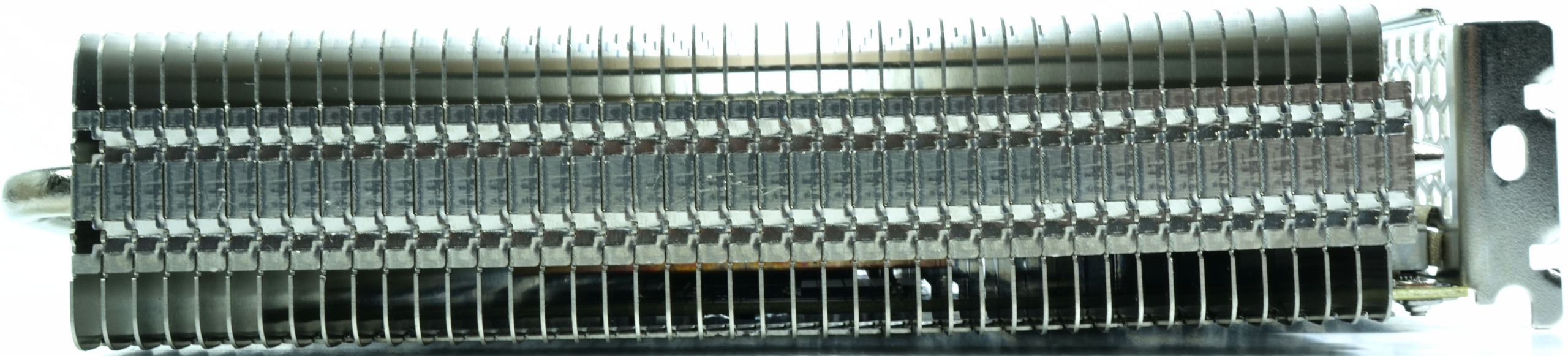

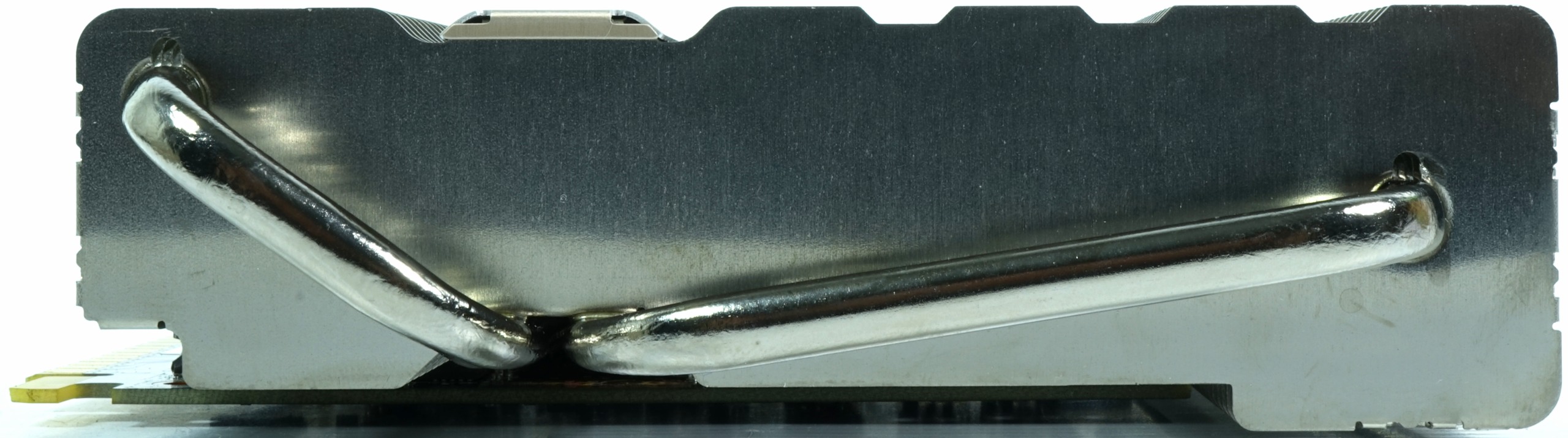

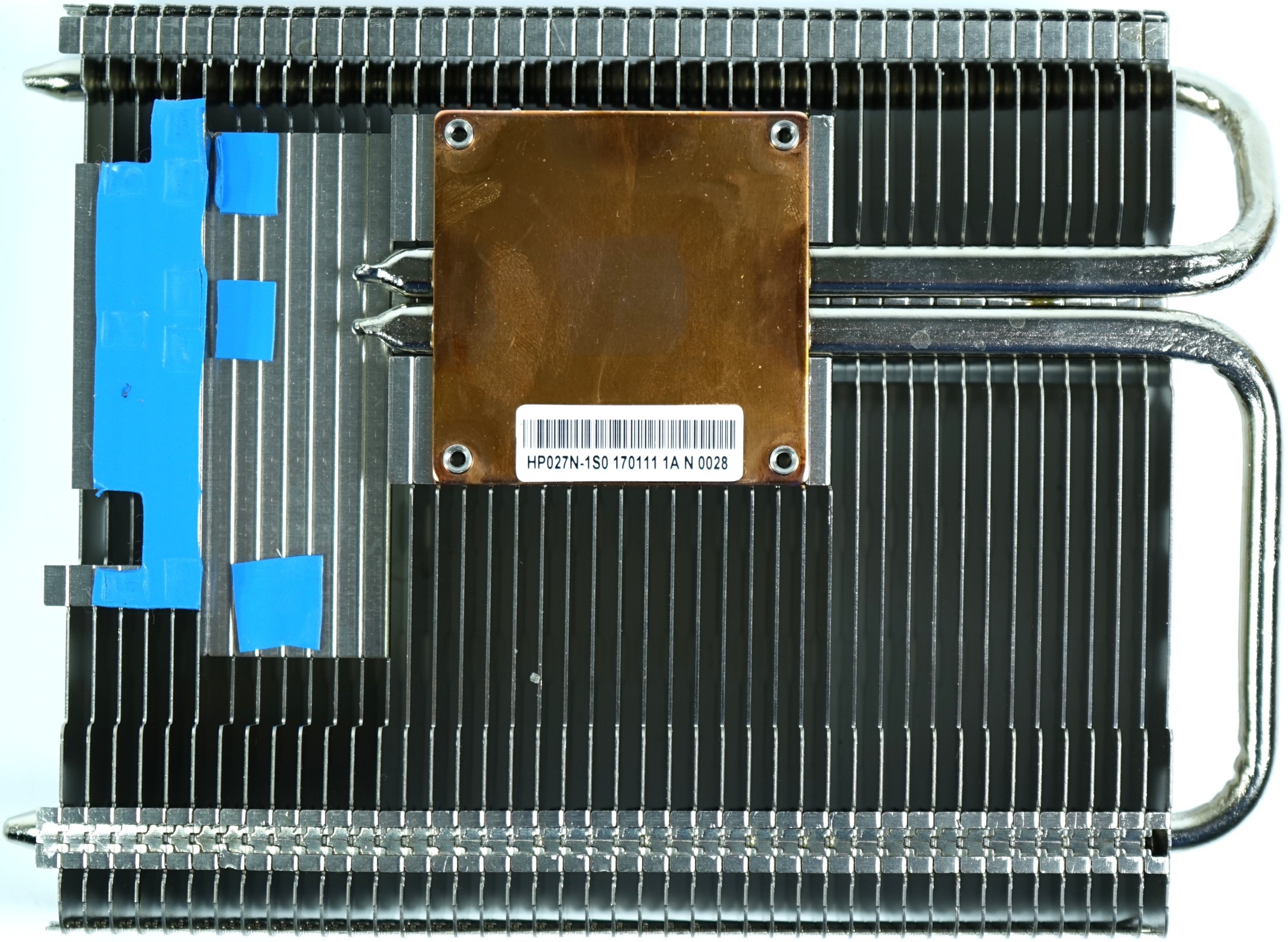

Um die Abwärme besser verteilen zu können, setzt Palit erneut auf zwei vernickelte, in einem Kupfer-Heatsink sitzende 6-mm-Heatpipes. Der Kühlkörper mit den angepressten Aluminiumlamellen ragt über das Ende und die Oberkante der Platine heraus, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen.

Die Lamellen sind wie bei den Vorgängern vertikal angeordnet. Das fördert zwar die Eigenkonvektion, profitiert aber weniger von einem frontseitig geförderten Airflow im Gehäuse.

Die vertikale Ausrichtung ist aber sehr hilfreich, wenn die Karten stehend verbaut werden (z.B. in Cubes und vielen Mini-ITX-Lösungen). Dann haben horizontal ausgerichtete Lamellen wie bei den Karten von HIS bzw. jetzt XFX eher das Nachsehen.

|

|

Beim Slot-Panel beschränkt sich die Anschlussvielfalt auf einen DVI-D-, einen HDMI- und einen einzigen DisplayPort-1.4-Anschluss. Das schafft Platz für die vielen wabenförmigen Luftöffnungen, die allerdings auf Grund der bereits angesprochenen Lamellenausrichtung eher nutzlos scheinen.

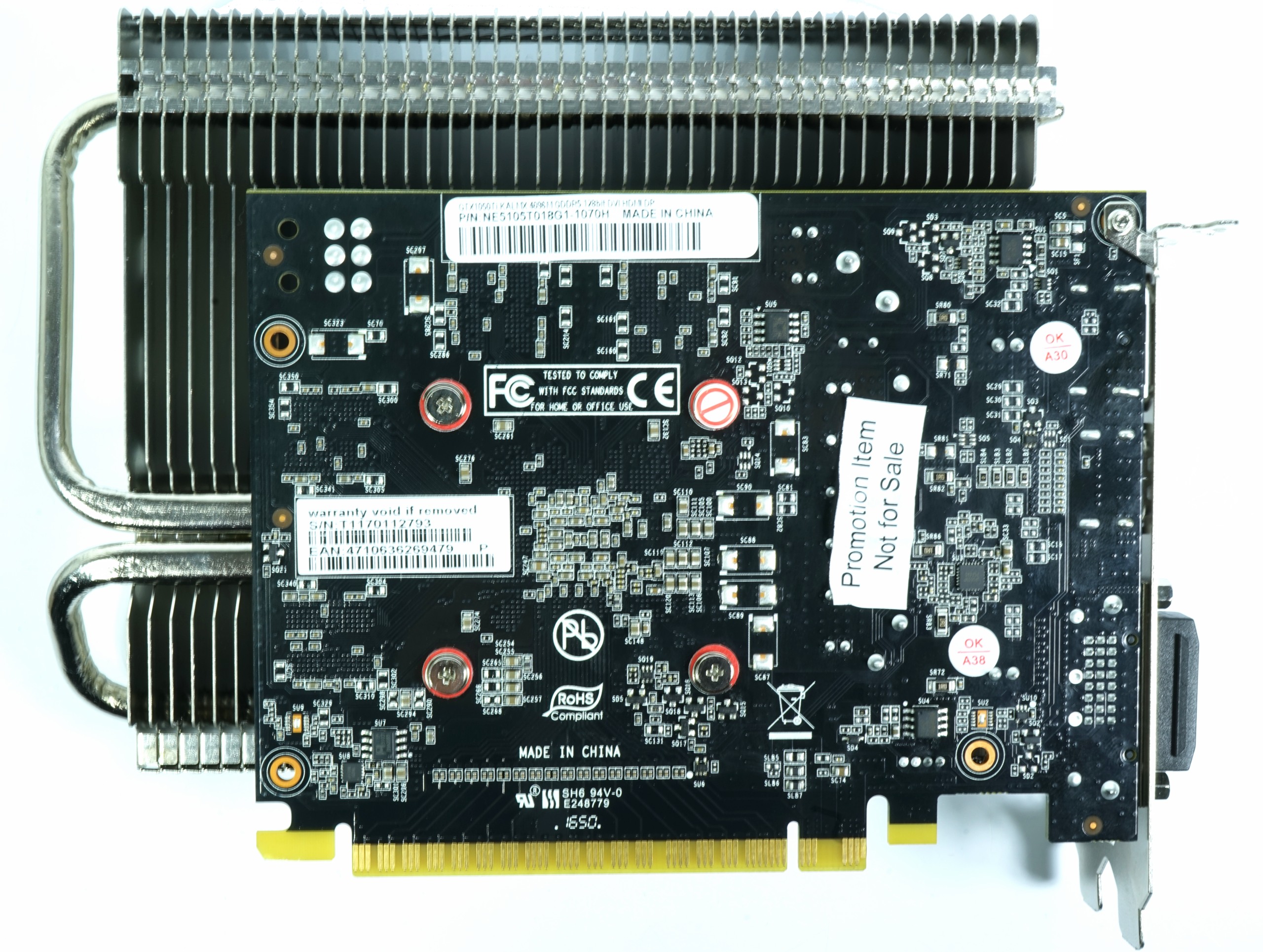

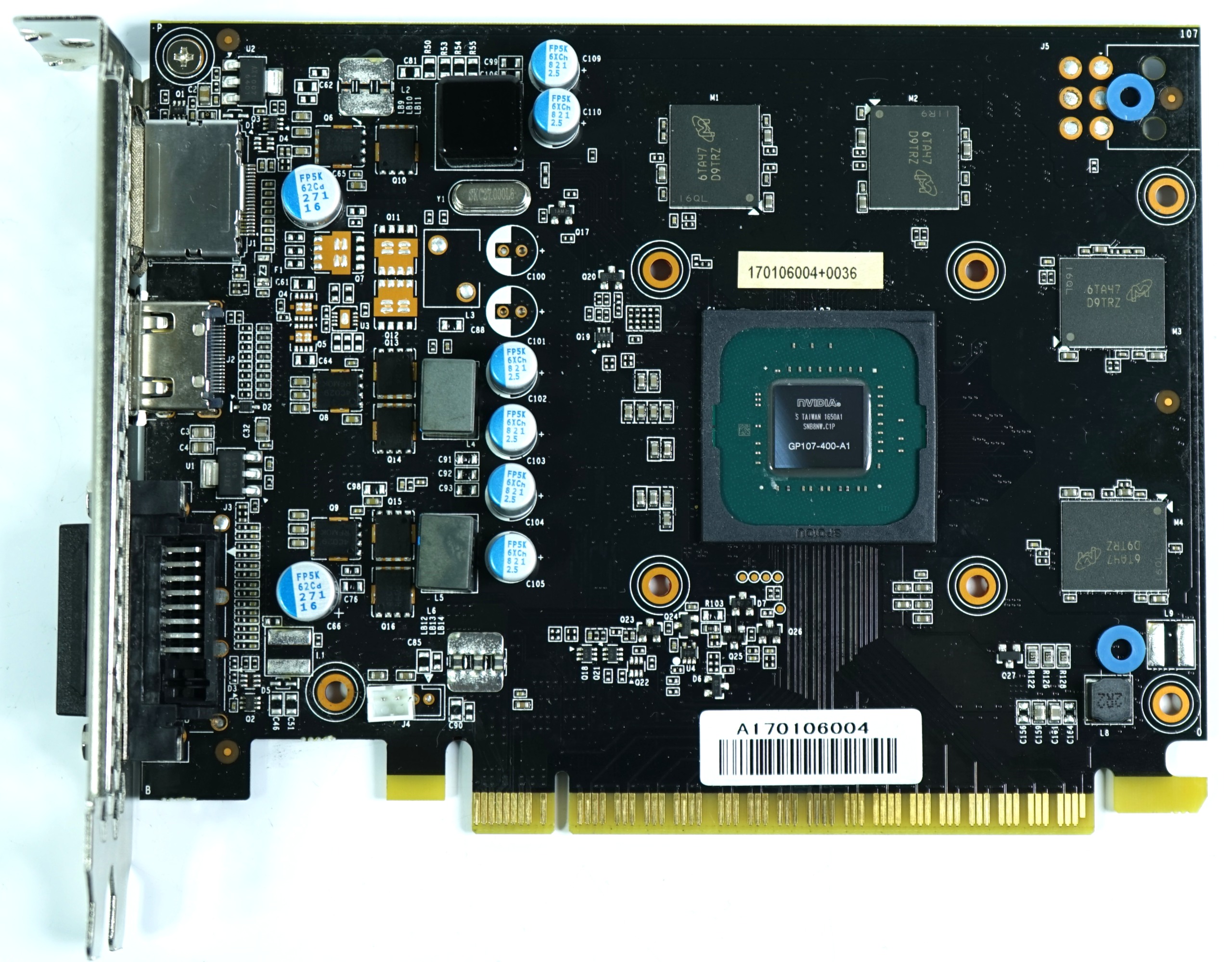

2. Platinenlayout und Spannungsversorgung

Palit setzt bei der neuen Karte auf ein eher moderates Power-Target, was sich am fehlenden zusätzlichen Spannungsversorgungsanschluss festmachen lässt. Da die Platine von einer “normalen” Palit GTX 1050 Ti stammt, sind die Lötaugen für die 6-Pin-Buchse zwar vorhanden, werden aber nicht genutzt. Auch bei Palit sehen wir, dass der Spannungswandlerblock wieder komplett in Richtung Slot-Blende gewandert ist.

Obwohl die Platine eigentlich drei Spannungswandler-Phasen für die GPU vorsieht, sind nur ganze zwei davon bestückt. Doch dazu komme ich gleich noch.

Obwohl die Platine eigentlich drei Spannungswandler-Phasen für die GPU vorsieht, sind nur ganze zwei davon bestückt. Doch dazu komme ich gleich noch.

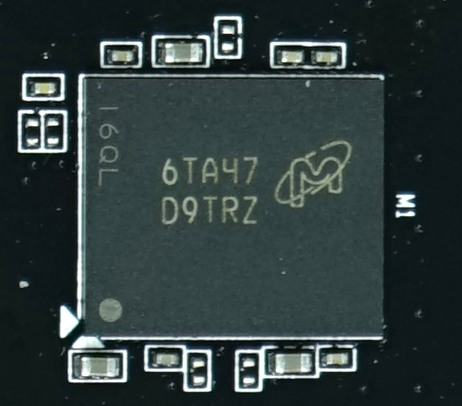

Beim Speicher setzt Palit im Gegensatz zu XFX auf Module von Micron mit einer Kapazität von jeweils acht Gigabit (32x 256 MBit), die auf der Platine mit 1752 MHz betrieben und nicht aktiv gekühlt werden. Das wird sich allerdings rächen, denn der Micron-Speicher wird etwas wärmer als der von Samsung. Doch dazu habe ich gleich noch die passenden Messungen.

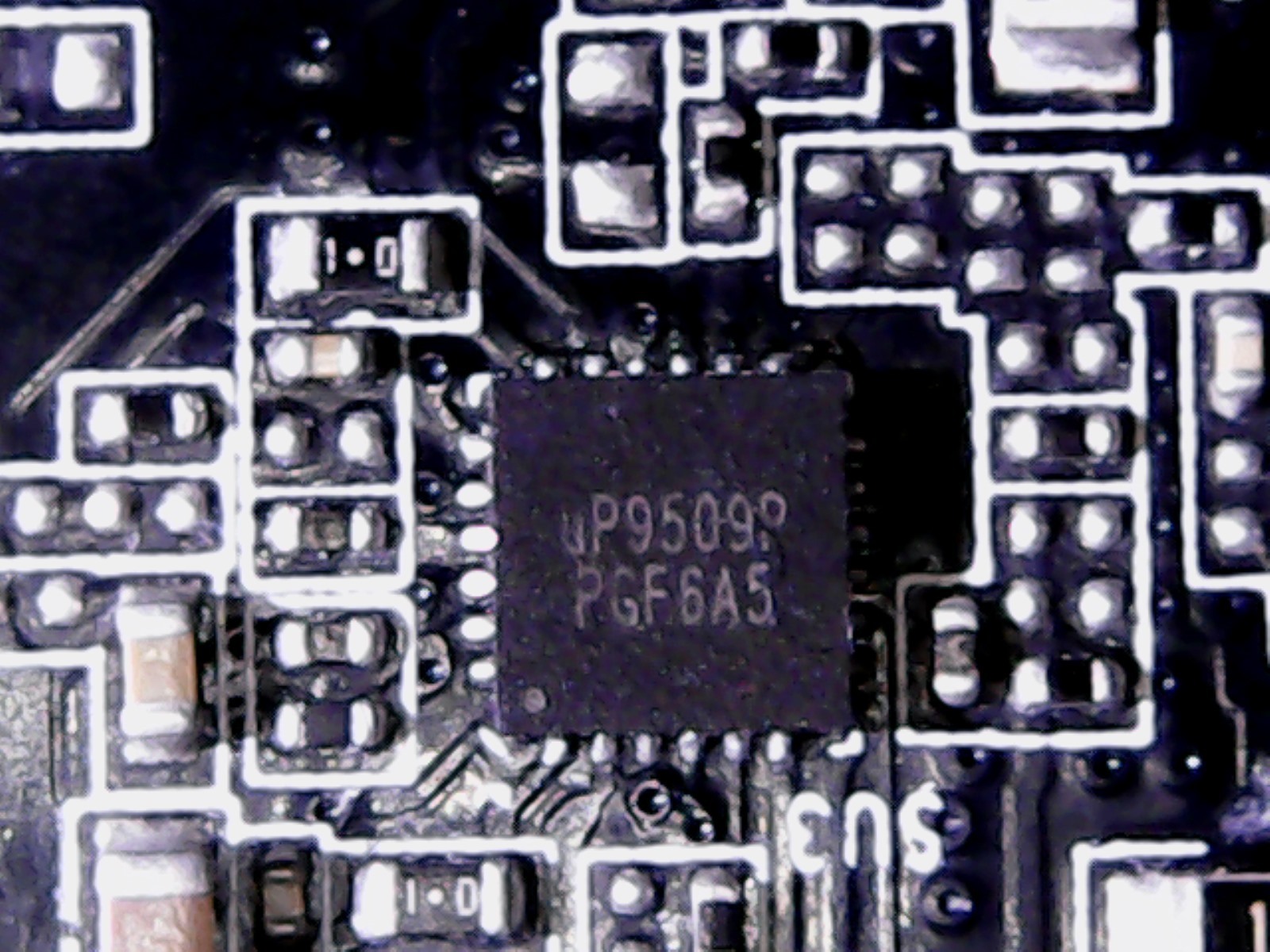

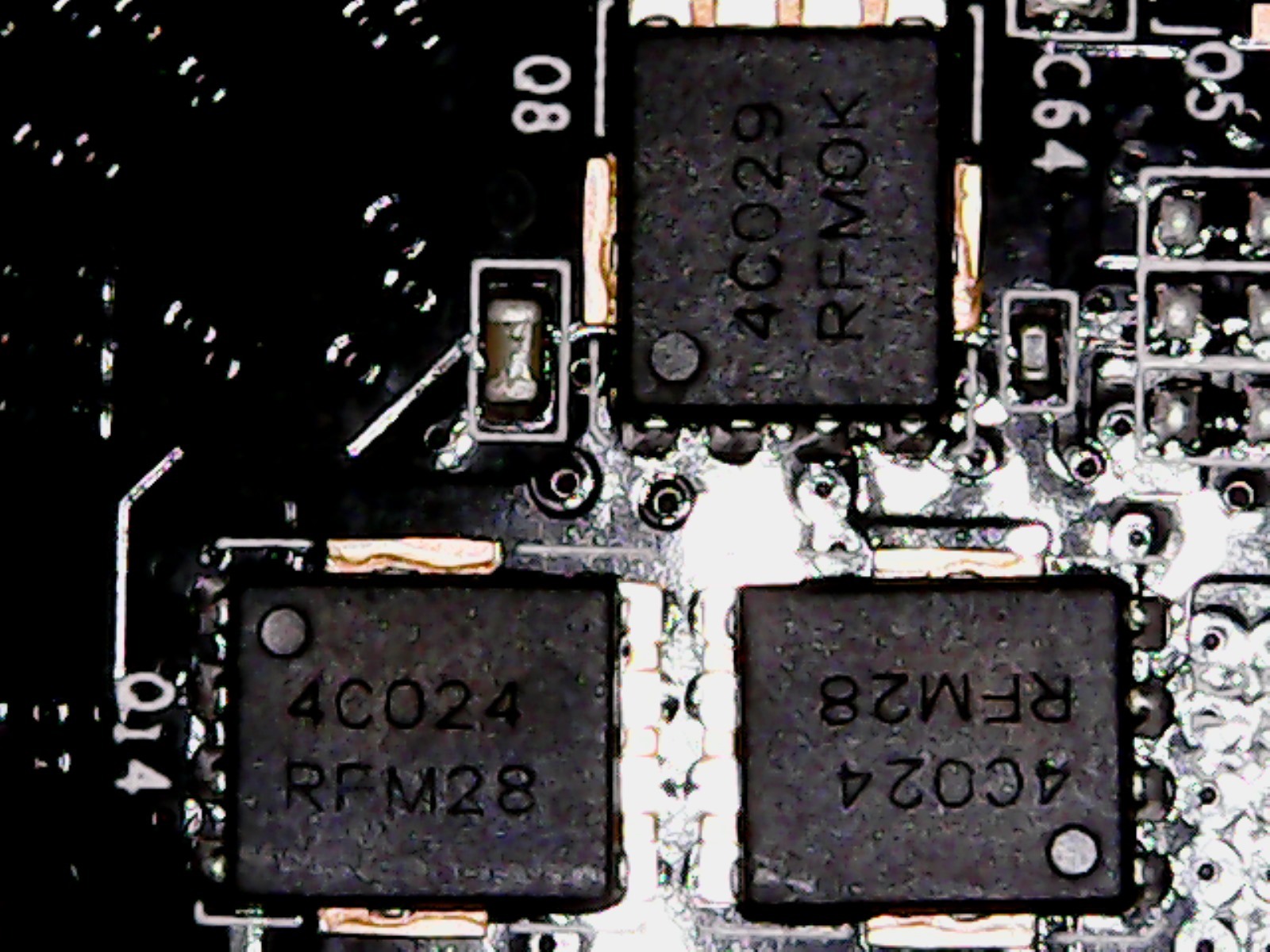

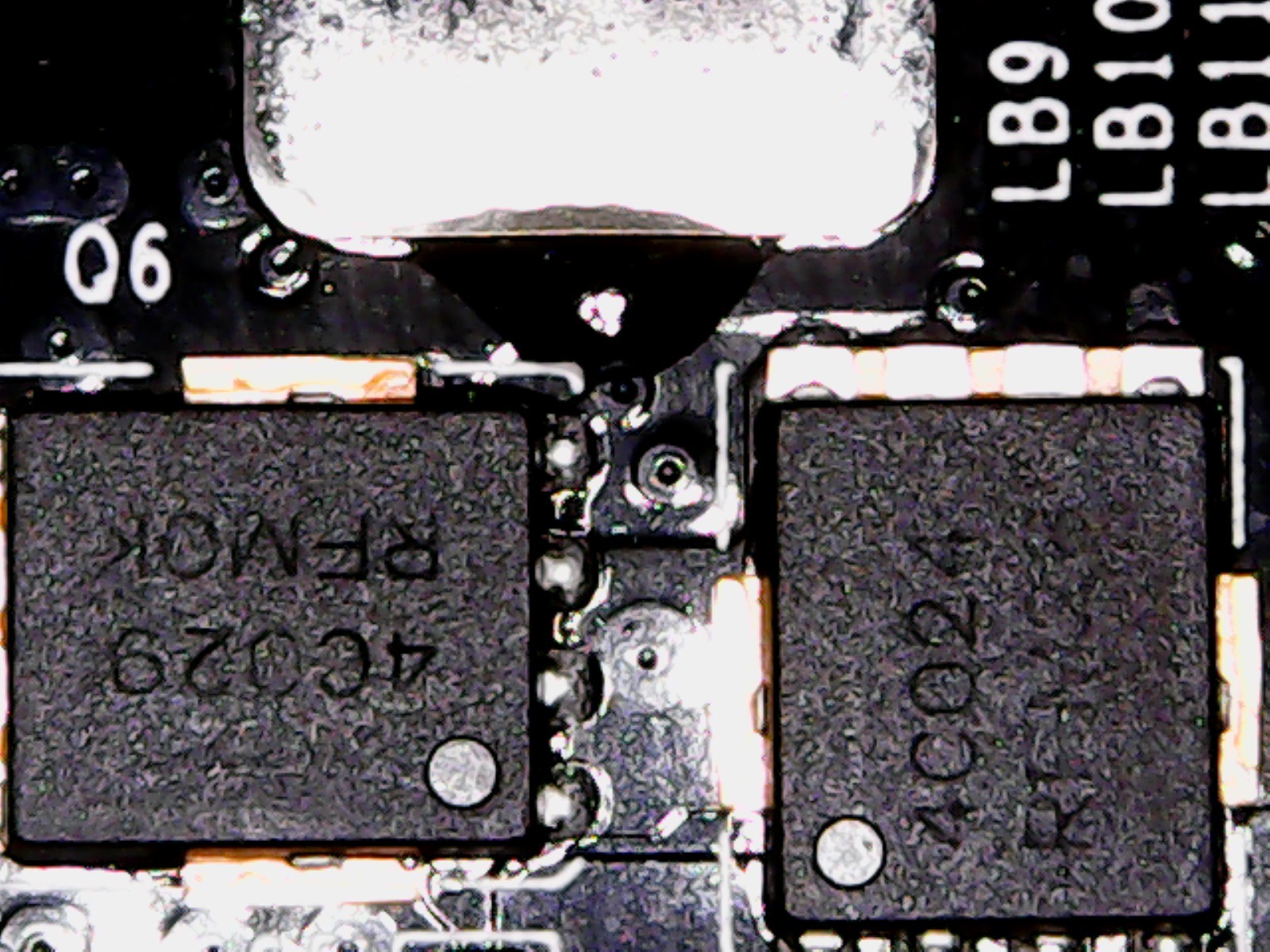

Zurück zur Spannungsversorgung der GPU, die von einem uP 9509 von uPI Semiconductor Corp. angesteuert wird. Jede der beiden GPU-Phasen ist auf der High-Side mit jeweils einem Single-N-Channel-MOSFET 4C019 und auf der Low-Side mit zwei Single-N-Channel-MOSFETs 4C024 bestückt. Als Spulen werden normale Ferritkernspulen genutzt, die im Becher vergossen und manuell auf der Platine eingesetzt wurden.

|

|

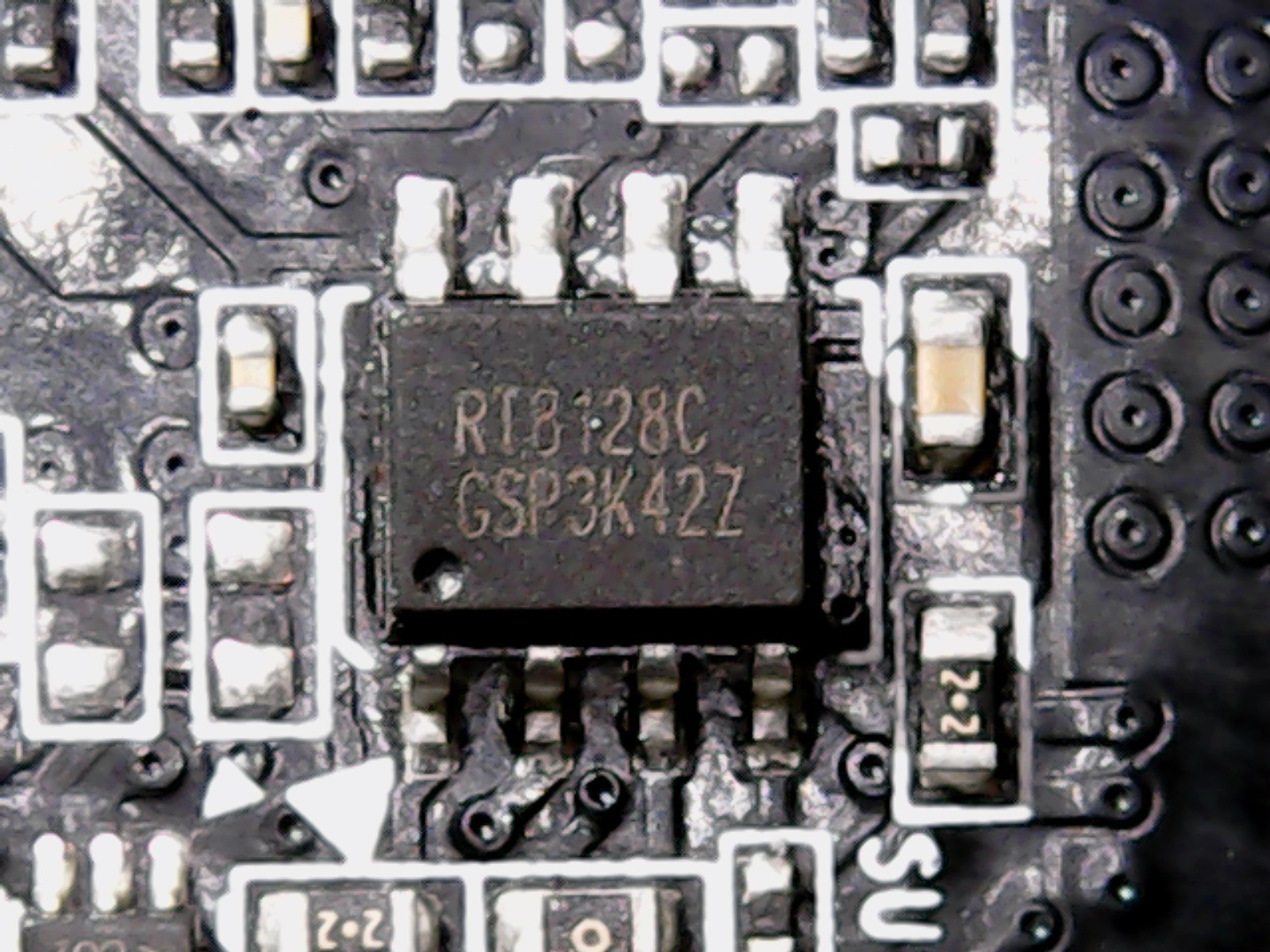

Beim Speicher setzt man mit dem Realtek RT8128 auf einen simplen Single Buck Converter als PWM-Controller sowie auf jeweils einen Single-N-Channel-MOSFET 4C024 für High- und Low-Side. Das war es dann auch schon.

|

|

3. Leistungsaufnahme und Konformität

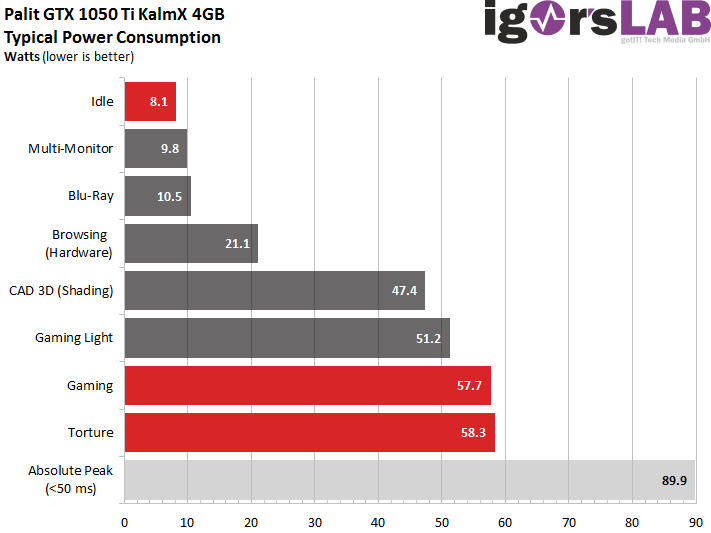

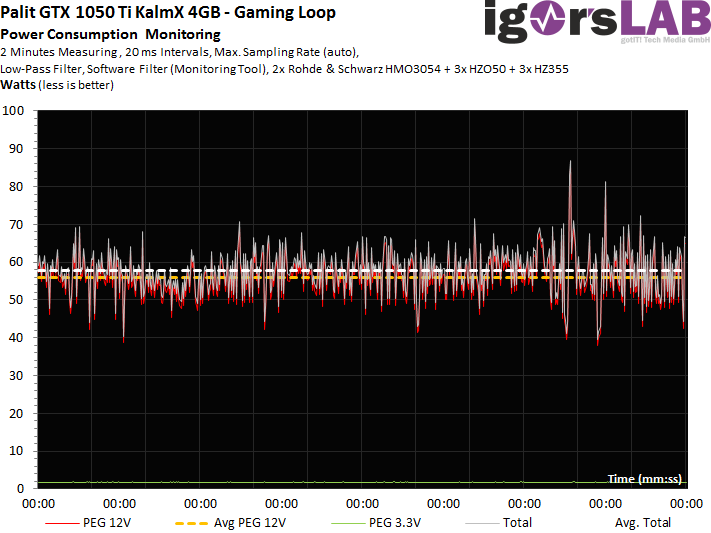

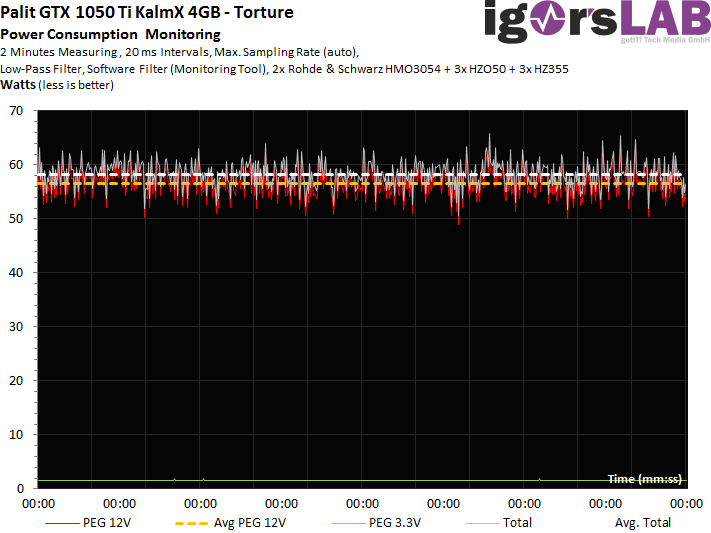

Die Leistungsaufnahme liegt – wie schon bei der passiven RX460 von XFX – in überschaubaren Bereichen, was für eine Passivkühlung ja die Grundvoraussetzung ist. Im Gaming-Loop erreicht die Karte knapp 58 Watt, während beim Torture-Loop dann etwas über 58 Watt gemessen wurden. Viel mehr geht mit dieser Karte auf Grunbd des Power-Targets von 60 Watt nicht, wobei die Peak-Werte lediglich kurze Momentwerte darstellen, die auch nicht als Richtwert für die Netzteilbemessung herhalten müssen.

Somit liegen beide getesteten Karten in etwa auf dem gleichen Niveau bei der Leistungsaufnahme, auch wenn die Performance der GeForce-Karte deutlich höher einzuschätzen sein dürfte.

Die beiden nachfolgenden Grafiken veranschaulichen den Verlauf über jeweils zwei Minuten im Gaming-Loop und beim Torture-Test, auf denen auch die jeweilige Berechnung der durchschnittlichen Leistungsaufnahme beruht.

|

|

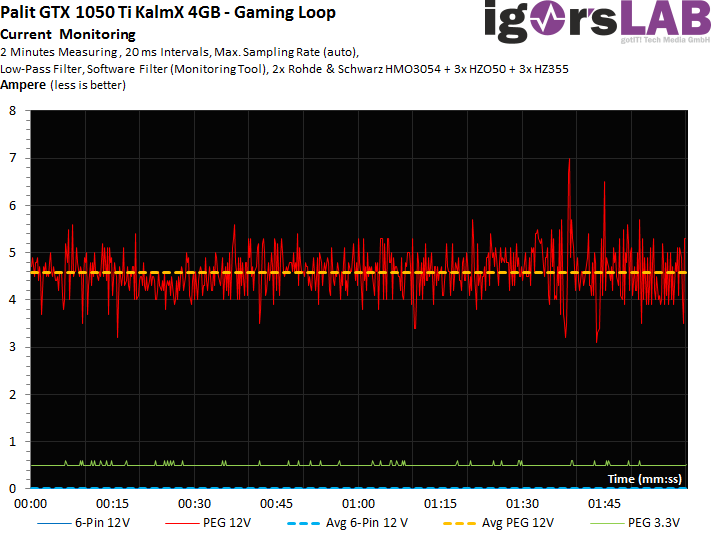

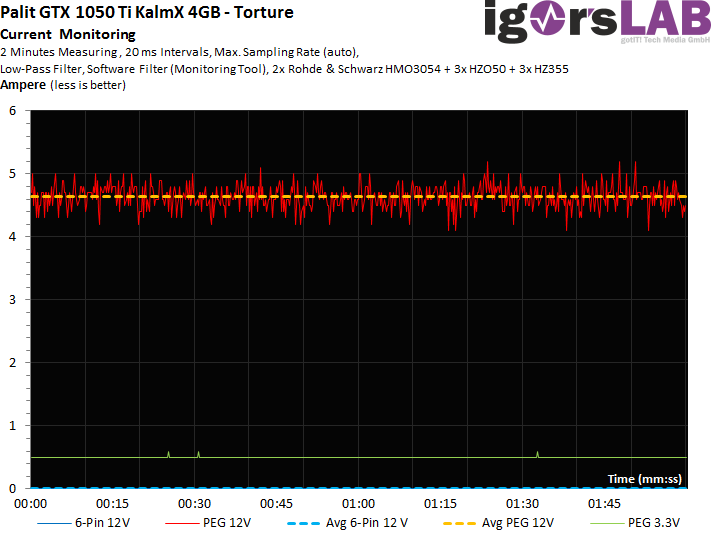

Kommen wir nun zur Auswertung der fließenden Ströme, die in jeder Situation deutlich unter dem liegen, was die PCI SIG mit maximal 5,5 Ampere für den 12V-Mainboard-Anschluss vorsieht:

|

|

4. Kühleraufbau

Löst man die vier Schrauben am GPU-Sockel, lässt sich der Kühler einfach abnehmen. Wir sehen einen massiven Kupfer-Heatsink, zwischen dem und einem obenliegenden Aluminiumblock die beiden vernickelten 6-mm-Heatpipes aus Kupferkompositmaterial eingepresst wurden. Der Aluminiumblock trägt die eigentliche Kühlerkonstruktion, während die Heatpipes die Abwärme entlang der Kühlerfinnen besser verteilen sollen.

Trotzdem unterscheiden sich beide Kühler nicht nur durch die Lamellenausrichtung und die dadurch bedingte Anordnung der Heatpipes. Palit hat zumindest versucht, mit Hilfe dickerer Wärmeleitpads einen Kontakt zwischen Spannungswandlern und Kühler herzustellen. Ob es geholfen hat? Wir werden sehen.

Zusammengefasst auch an dieser Stelle die wichtigsten technischen Daten noch einmal kurz als tabellarischer Überblick:

Kommentieren